Nell’Italia del Quattrocento proseguì il declino delle città completamente indipendenti che avevano a lungo caratterizzato la penisola: se tra XII e tardo XIII secolo la città-Stato con un ridotto territorio su cui esercitare il proprio potere era stata la principale formazione politica del centro-nord, il Trecento aveva visto la formazione degli Stati regionali e l’esplosione delle esperienze signorili, processi già in nuce nei decenni precedenti. La riduzione di formazioni statali e l’agglomerazione di compagini via via più potenti non comportò, però, una totale abdicazione delle autonomie locali di governo, soprattutto quando la bilancia del potere non era così asimmetricamente a favore del principe o della città dominante (Somaini 2014). Inoltre, c’erano spesso buoni rapporti tra le élite locali e il vertice politico, giacché le prime, consapevoli dell’impossibilità di rimanere indipendenti, si decidevano a darsi a un nuovo protettore consono ai loro interessi. Il rispetto di un certo grado di autonomia era quindi uno dei principali punti su cui si fondava il buon ordine dei territori soggetti e la radicale risistemazione dell’assetto amministrativo e politico di una città era un’operazione particolarmente sgradita che sottolineava il rapporto di forza impari oppure il consenso di una sola parte al governo (Chittolini 1979; Fasano Guarini 1995).

Un principe desideroso di pesare di più nella vita di un centro urbano e paziente poteva aspettare l’occasione giusta per esercitare la propria influenza. È il caso del conte, poi duca, Amedeo VIII di Savoia, eletto infine papa dal concilio di Basilea nel 1439 col nome di Felice V, il cui espansionismo territoriale si accompagnava a progetti politici di creazione di una società cristiana irreggimentata e uniforme (Comba 1992; Amman-Doubliez 2019). La collaborazione con le élite locali, cittadine e non, e la permeabilità degli uffici a questi gruppi di potere costituivano i principali modi con cui il principe si assicurava la stabilità interna (Barbero e Castelnuovo 1997). “Pro utilitate patriae et honore principis” era la formula che ricorreva nei resoconti delle assemblee di Stato dei domini sabaudi a giustificare la materia di discussione e dunque un’azione volta a cambiare qualcosa (sempre nell’ideale del ripristino della buona situazione precedente). Una cifra del governo di Amedeo VIII fu, infatti, quella di intervenire nella gestione dei territori e dei rapporti di potere, tanto inserendosi come ago della bilancia attraverso la propria rete di ufficiali quanto favorendo una o più parti già sul territorio, cosicché non ci fossero fazioni preponderanti oppure una sola parte dominante. Questa strategia fu applicata nel caso dell’acquisizione di Vercelli nel 1427, città che vedeva due distinti partiti nel centro urbano e la giurisdizione del contado erosa dal consortile degli Avogadro (Barbero 2020). Tuttavia, non era possibile per il principe intromettersi direttamente senza validi motivi, a meno di violare statuti e libertà dei suoi soggetti; perciò, solo particolari momenti di incertezza politica (come appunto il cambio di vertice politico per Vercelli) potevano far sì che Amedeo VIII utilizzasse tutti gli strumenti giuridici a disposizione senza curarsi di diluire gli interventi nel tempo, forte della posizione di principe-giudice e garante del bene comune.

In quest’occasione tratteremo il caso dell’intervento diretto a Moncalieri durante la crisi politica cittadina apertasi nel 1426. Per comprendere le cause dell’emergenza occorre affrontare prima il contesto regionale, ossia la posizione di Moncalieri nell’assemblea di territori piemontesi sotto il controllo del duca di Savoia. È necessario approfondire cosa significasse per il comune appartenere alla patria cismontana e condividerne onori e oneri, in particolare finanziari, che avevano importanti ricadute sulle casse locali sempre più bisognose di un costante accesso al credito. Guarderemo al momento di emergenza e infine alla manovra politica di Amedeo VIII, mettendo in luce cambiamenti e restaurazioni in seguito al suo intervento e alla retorica utilizzata per giustificare i provvedimenti.

Moncalieri: dalle esperienze popolari al comune nobiliare (XIV-XV secolo)

Moncalieri nel primo Quattrocento era una città di dimensioni medio-piccole e priva di sede vescovile, dunque una quasi-città secondo la definizione di Giorgio Chittolini (1990). Arrivava a contare probabilmente 4-5.000 abitanti nel XV secolo, avendo recuperato quasi totalmente la flessione dovuta alla crisi demografica di pieno Trecento (Ginatempo e Sandri 1990, 61-78). La troviamo attestata per la prima volta come libero comune nel 1230 e come attore di livello inferiore rispetto ai poteri egemoni della zona (Asti, Torino, Chieri), impegnato a districarsi tra la nobiltà del contado e questi ingombranti vicini, cui presto si aggiunse il conte di Savoia. La città fu contesa tra Asti e i Savoia fino a fine Duecento, quando l’istituzione dell’appannaggio di Piemonte nel 1294 a beneficio di Filippo di Savoia-Acaia, nipote del conte di Savoia Amedeo V, inserì Moncalieri definitivamente nell’orbita sabauda, nello specifico come parte dei territori in mano al ramo collaterale. Dopo le complesse vicende della prima metà del Trecento, periodo in cui il controllo signorile si era fatto più intenso e la parte popolare si era affermata come gruppo dirigente saldando i suoi interessi a quelli del principe Giacomo di Savoia-Acaia, la sconfitta di quest’ultimo a opera di Amedeo VI di Savoia nel 1360 e, nel 1363, la restituzione dell’appannaggio di Piemonte con assai minor autonomia avevano comportato lo scioglimento della società di popolo, nata soprattutto come colonna del controllo urbano e territoriale e serbatoio di truppe nei numerosi conflitti affrontati da Giacomo (Delmastro 2022). Questo processo si era accompagnato ad alcune modifiche statutarie e a un cambio ai vertici del comune, con un deciso restringimento delle famiglie al potere nel consiglio di credenza (l’esecutivo di governo formato da ventiquattro persone) ed eleggibili alle cariche di clavarii e sindaci, mentre il consiglio largo diventava sempre meno rilevante nei processi decisionali. L’élite aristocratica che prese e mantenne il potere cessò di perseguire le politiche che avevano caratterizzato il periodo popolare, in particolare per quel che riguardava la stima delle ricchezze disponibili, e abbandonò la volontà di monitorare con più precisione e meno discrezionalità gli abitanti e i loro beni, tanto retoricamente quanto praticamente con la cessazione della produzione di censimenti di terre e capitali (Delmastro 2024; 2021; Berengo 1999, 201-212, 263-273 e 322-337). Quando l’appannaggio rientrò nelle disponibilità della linea principale dei Savoia il 12 dicembre 1418 con la morte di Ludovico di Savoia-Acaia, Moncalieri vide confermate le sue franchigie e gli statuti dal nuovo signore, Amedeo VIII, che cercò nei primi anni una continuità con la precedente dominazione nel Piemonte appena riacquisito. Il comune di stampo nobiliare, perciò, non conobbe scossoni istituzionali e il cambio di vertice politico non recò novità neppure nelle interazioni con i signori nel contado [1]. Il buon rapporto tra il comune e il principe era quasi simbiotico perché nonostante la dimensione limitata tanto della popolazione quanto della giurisdizione esercitata, Moncalieri rappresentava uno dei centri urbani più importanti nel Piemonte sabaudo ed era stabilmente tra i primi tre contribuenti per i fondi richiesti alle assemblee della patria cismontana (il coordinamento territoriale dell’appannaggio di Piemonte), ma non aveva più modi di provvedere alla difesa se non ricorrendo al suo garante e protettore.

I sussidi e le ricadute sulle finanze municipali

nel principato sabaudo

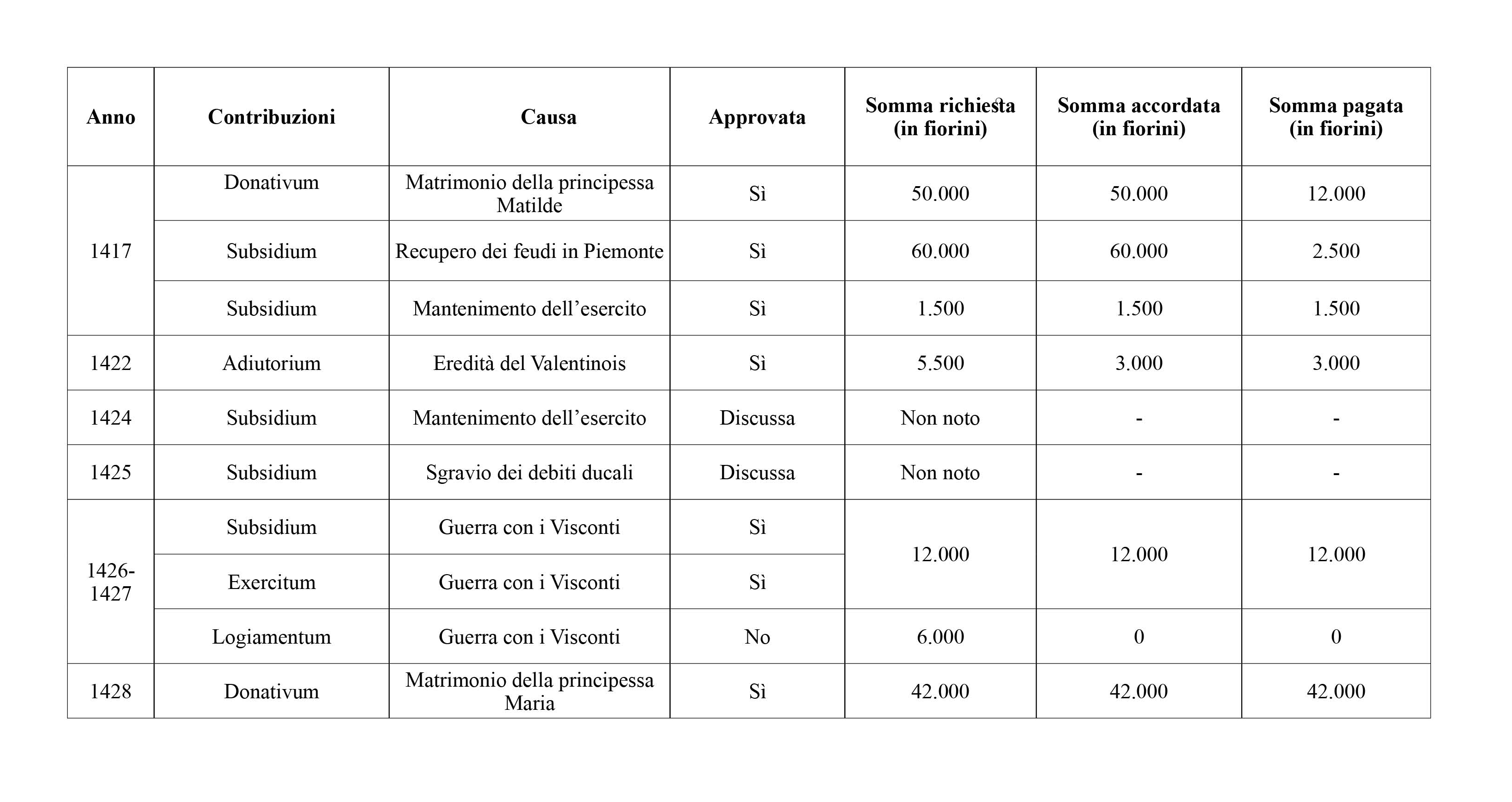

All’inizio del XV secolo il ruolo della patria cismontana, convocata dal principe d’Acaia o da suoi luogotenenti, era nella sostanza ridotto all’approvazione e alla negoziazione dei fondi straordinari da accordare ai principi di Piemonte e alla ratifica dei trattati, mentre le materie politiche ormai erano appannaggio dei consigli ducali (Barbero 2002). Proprio come nel caso delle assemblee castigliane, il cui servicio de cortes andava identificandosi con la richiesta di finanziamenti spesso nella forma del pedido regio, il sussidio era diventata la sola ragione per la convocazione dell’assemblea. La raccolta, l’organizzazione e la gestione del sussidio creavano ancora qualche spazio per il coordinamento inter-cittadino dal basso, rinvigorendo i contatti tra i diversi soggetti e in particolare nella difesa di comuni interessi. Si possono citare, a tal proposito, gli interventi di carattere economico e monetario, come emerse nel 1429 con la richiesta al duca Amedeo VIII della concessione di nuovi statuti dell’arte della lana nei territori piemontesi, nel 1434 con l’opposizione alla riforma monetaria e al corso del nuovo fiorino e nel 1437 e 1441 con le suppliche di intervento nella regolamentazione del credito (Tallone 1929b, 110-111 e 134; 1935, 132-135; Comba 1984). Anche queste richieste comportavano un esborso da parte dei partecipanti all’assemblea, cosicché per i duchi di Savoia (com’era già stato per i principi di Savoia-Acaia) la patria cismontana rappresentava un importante interlocutore per garantirsi finanziamenti a sostegno delle proprie imprese. Pur essendosi esaurito il dibattito sul demaine come unica fonte di entrate, l’approvazione e l’erogazione dei sussidi seguiva regole ben precise, tanto nei domini sabaudi quanto altrove (Scordia 2005). Anzitutto, erano codificate dal diritto feudale e consacrate nei miroirs del tardo XIV secolo le cinque occasioni per le quali potevano essere richiesti dei sussidi ai quali i sudditi non potevano opporre un diniego (sul modello di quanto successo per la taglia): l’adoubement del signore o di uno dei suoi figli, il matrimonio di una figlia, il riscatto dalla prigionia, il pellegrinaggio (incluso quello armato, dunque la crociata) e l’accoglienza di un re o imperatore (Ancelet-Netter 2010, 165-226). In tutti gli altri casi, l’assemblea poteva opporre un diniego motivato, avvalorato da pareri giuridici di uno o più doctores legum, che, nel caso piemontese, erano laureati a Pavia e Vercelli (Tallone 1929a, 42-43). Tra 1417 e 1428 la patria cismontana venne sollecitata dieci volte:

Ogni occasione prevedeva la presentazione di un’imposta con relativa motivazione. Tra le dieci richieste, troviamo cinque tipologie di imposte: il subsidium, la più generica imposizione che si appellava al dovere dei sudditi di fornire mezzi al signore; il donativum, che era anche lessicalmente legata all’occasione delle nozze dei membri femminili della famiglia ducale in cui i mezzi finanziari erano assimilati ai doni con cui costituire la dote di chi andava in sposa; l’adiutorium, che rimaneva sempre nell’ambito militare (difesa o equipaggiamento di eserciti); l’exercitum, che si traduceva nell’invio di un contingente o di un equivalente in denaro per l’assoldamento di una compagnia; il logiamentum, la tassa spesso pagata in natura (e contabilizzata in seguito) per il sostentamento delle truppe. A questo sforzo finanziario membri dell’assemblea dovevano contribuire secondo una proporzione non fissa nel tempo, ma soggetta a un processo di revisione e contrattazione che avveniva durante le sedute e, in un secondo momento, con la corte ducale. Non abbiamo notizie a conferma del fatto che, a quest’epoca, la ripartizione avvenisse a cadenze regolari; sembra, piuttosto, che potessero passare anche alcuni anni tra una revisione e l’altra, che poteva peraltro essere solo parziale e riguardare quindi solo alcune comunità. La revisione della ripartizione prevedeva un procedimento codificato, che iniziava su richiesta di uno dei membri dell’assemblea. Il primo passo consisteva nella consegna dei documenti ritenuti rilevanti per l’adeguamento delle quote da parte dei rappresentanti delle comunità, assieme ai clavarii (o come altrimenti erano chiamati gli ufficiali cittadini preposti alle finanze pubbliche). I tipi di documentazione ammessa erano riducibili alle carte di franchigia, agli elenchi di fuochi, agli estimi, ai libri di taglia e ai registri di proprietà. Anche la componente nobiliare partecipava ed era previsto che stesse alle medesime regole per il riparto dell’imposta. L’assemblea procedeva quindi al calcolo e alla divisione delle quote, cosa che non rispecchiava l’esatta situazione finanziaria delle realtà dell’assemblea quanto piuttosto un complesso di relazioni di forza, peso politico e dimensione economica e demografica. Ciò non deve stupire, dato che avveniva anche nella compilazione di strumenti come gli estimi nei diversi territori. C’erano da prendere in considerazione i privilegi di ogni comunità e da bilanciare la consistenza demografica (inclusi miserabiles e impotentes, che costituivano una porzione detraibile), la ricchezza effettiva e la rilevanza del territorio rispetto agli altri e nei confronti del principe (Tallone 1929b, 194). Non è detto, infatti, che pagare di più significasse essere più popolosi e/o ricchi: poteva essere sintomo anche di una posizione di debolezza nei confronti del vertice politico (Pezzolo 2013; Gravela 2018). Inoltre, la ripartizione prevedeva una quota destinata alle comunità pari al doppio di quella riservata alla nobiltà. Ciò derivava dal principio per il quale il clero non dovesse essere colpito da queste imposizioni (anzi, poteva beneficiare di un decimo delle contribuzioni e partecipava solo volontariamente per “pura liberalità”, ossia convenienza politica) e il suo terzo di contribuzione spettasse ai non nobili. Tale principio nei domini sabaudi era stato elaborato già nel Trecento, probabilmente in area alpina: la posizione geografica esposta a incursioni ed eventi atmosferici più gravi che in pianura e il radicamento nobiliare nelle zone oltramontane avevano fatto sì che nelle assemblee locali avessero un potere assai maggiore i nobili rispetto alle comunità (Tappy 1992; Castelnuovo 1994a; Caesar 2012; Carrier 2020; Hébert and Caesar 2022). Al termine dei lavori assembleari, il documento approvato veniva inoltrato alla corte di solito come memoriale in copia multipla, per informare tanto il principe quanto i suoi ufficiali competenti come i diversi tesorieri e i controllori dei conti (Barbero 2002, 103-117). Altre copie arrivavano ai signori e ai consigli cittadini coinvolti, che ricevevano il provvedimento assembleare redatto e validato da almeno un notaio, dunque vincolante per i partecipanti. A questo punto, nobili e comunità dovevano iniziare ad attivarsi per procurarsi il denaro e a loro si aprivano più scenari, potendo decidere di negoziare con il principe una somma inferiore a quella concordata in assemblea oppure di utilizzare particolari privilegi e franchigie non presentate in sessione con le altre comunità. Questa soluzione era accettabile solo in alcuni casi; il suo utilizzo “tattico” e ingiustificato era motivo di gravi attriti in assemblea e poteva portare all’annullamento del provvedimento ed eventualmente a multe, come successo nel 1456 (Tallone 1929b, 377-378).

La ripartizione delle quote era rimasta tutto sommato costante sotto il principato Savoia-Acaia, conoscendo solo minime oscillazioni. Nella coequatio del 1417, l’ultima del governo Acaia, a Moncalieri venne assegnata una quota di 741 genoini e 9 denari (ossia 1235 fiorini di piccolo peso e 9 denari) pari al 15,5% della rata richiesta di 4800 genoini. Da ciò si evince che la città fosse la seconda per partecipazione allo sforzo finanziario richiesto dal principe all’assemblea: Pinerolo con poco più di 912 genoini occupava il primo posto con il 19% e altre importanti contribuzioni venivano da Savigliano (741 genoini, 15%) e Torino (540 genoini, 11,25%). Questi primi quattro comuni garantivano quasi il 61% delle quote e altre quattro comunità (Vigone, Fossano, Villafranca e Perosa Argentina) portavano ciascuna il 5% (240 genoini), superando così l’80% totale (Tallone 1929a, 364-367).

L’integrazione nei domini sabaudi comportò la rimodulazione dell’assemblea su richiesta dei membri, che non intendevano rimanere frammentati in più consessi perché ben consapevoli del fatto che il mancato coordinamento tra comunità attraverso la divisione si sarebbe tradotto in una maggiore influenza del duca e dei suoi uomini e in una maggior difficoltà nella negoziazione con il principe. L’uomo di fiducia di Amedeo VIII, Henry de Colombier, militare e diplomatico esperto degli affari italiani, aveva pensato di tenere separate le nuove terre e, dopo la convocazione dell’assemblea il 18 dicembre 1418 per prestare giuramento di fedeltà al principe e presentare lo stato degli affari ereditati da Ludovico d’Acaia, i territori appena acquisiti e i paesi già sotto il controllo di Chambéry vennero reintegrati in un’unica assemblea su loro richiesta, forti anche della tradizione assembleare precedente al 1294 con la separazione dell’appannaggio degli Acaia dai domini del ramo principale (Tallone 1929a, 381; Buffo 2020). Tale coscienza era ben presente nelle idee dei partecipanti e riemerse più tardi, con l’acquisizione di Vercelli: il memoriale del 14 aprile 1431 degli ambasciatori moncalieresi Guglielmo e Filippo Ferraris, compilato con l’assenso di Henry de Colombier e Guillaume Bolomier, tesoriere ducale, dopo questioni tecniche su esenzioni, stralci e saldi, sottoponeva al duca la supplica di tenere uniti “Pedemontem superiorem et inferiorem” nella medesima patria citra montes per avere una sola assemblea a cui presentare le richieste di sussidi (Tallone 1929b, 59-61).

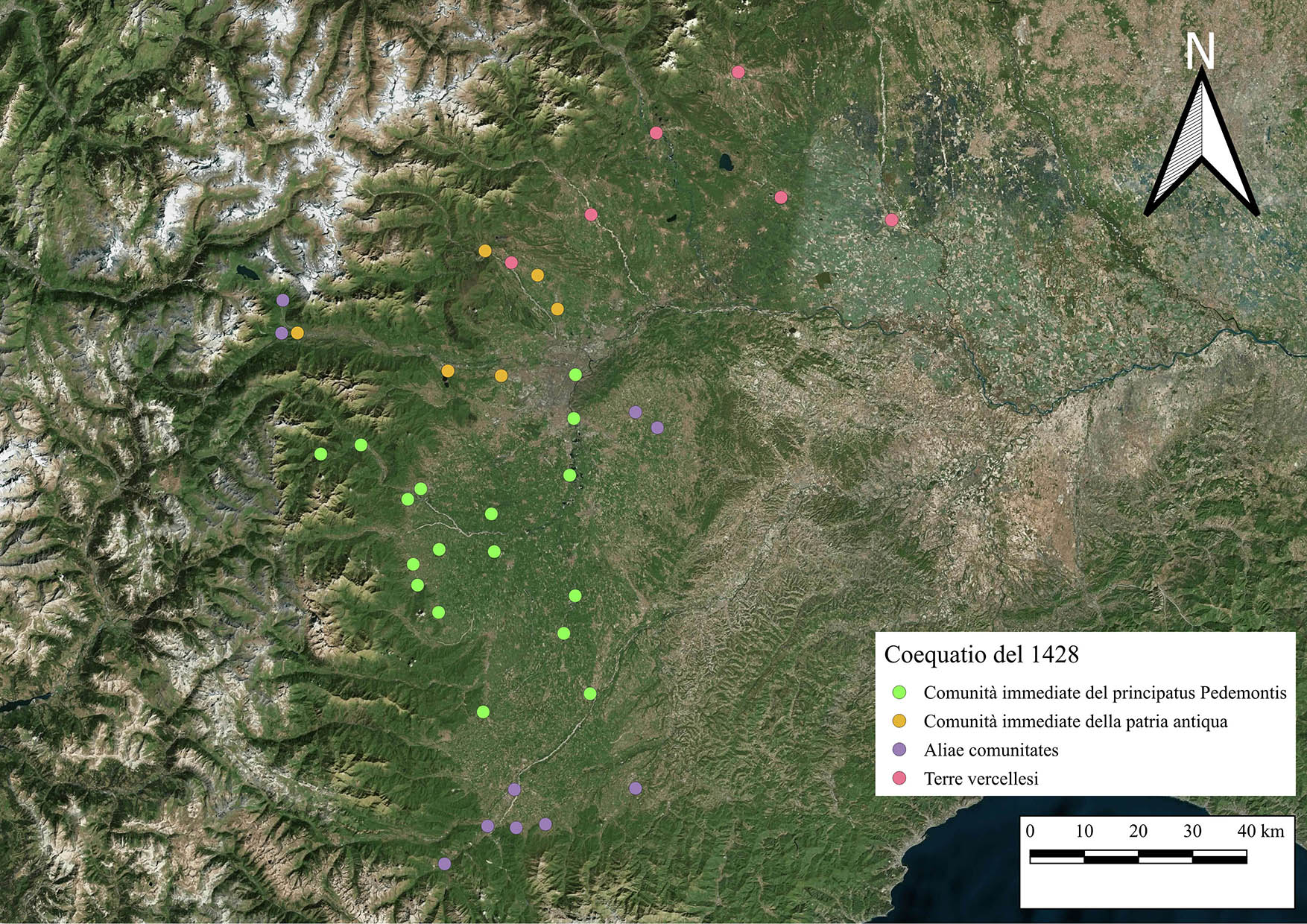

Nella nuova situazione si ridefinirono le quote nella coequatio per i sussidi levati dal momento della riunificazione, sempre mantenendo la proporzione dei due terzi tra comunità e nobili. Se in un primo momento Pinerolo manteneva il 19% e a Moncalieri spettava sempre attorno al 15,5% dell’onere totale delle comunità, con la richiesta del donativum per la dote della principessa Maria (futura duchessa di Milano) e la conseguente coequatio del 1428, dibattuta e perfezionata da luglio a novembre nelle diverse sedute, le medesime comunità si videro gravate rispettivamente di 2.448 e 2.316 fiorini (cioè quote sotto il 9%), mentre ad altre vennero imposti oneri molto maggiori rispetto al passato (con Savigliano che superava i 2.400 fiorini e Avigliana i 3.000). Che la ripartizione seguisse anche logiche di politica interna dei duchi è evidente dal fatto che a Vercelli, di gran lunga la città più ricca e popolosa tra quelle di Amedeo VIII ma solo recentissimamente entrata nei domini sabaudi, in uno stato precario quanto a finanze e con una vita politica ancora segnata dalle fazioni, era stata assegnata una quota di soli 1.300 fiorini, addirittura inferiore ai 1.700 di Biella. Il ruolo preminente di Moncalieri e Pinerolo si traduceva in una maggior frequenza dei propri ufficiali chiamati a svolgere il ruolo di regolatori e revisori della documentazione presentata alla patria cismontana, incarico solo raramente svolto da cittadini di altri luoghi.

Il meccanismo finanziario municipale nel Piemonte sabaudo

Il peso di Moncalieri nell’assemblea e nel coordinamento territoriale, quindi, era decisamente elevato. Torino non era ancora diventato il centro più importante, anche se il lento cambiamento era in corso, mentre Vercelli, come ricordato poco fa, venne conquistata solamente nel 1428. Assieme a Pinerolo, Moncalieri costituiva uno dei poli principali della dominazione sabauda e raccoglieva un’élite locale costantemente a contatto con la corte in veste di ambasciatori della patria cismontana.

Lo stato delle finanze comunali a Moncalieri e la loro gestione non differivano molto da quanto è stato rilevato per Torino, dove la municipalità era costantemente impegnata nella ricerca di fondi per soddisfare le frequenti e costose richieste dei principi, che vantavano diversi monopoli e imposte di consumo (Gravela 2014, 743-745; Barbero 1995). La stessa tendenza si riscontra nelle altre città del Piemonte sabaudo, ma è una considerazione che si può estendere a gran parte delle città soggette inserite in più ampi coordinamenti territoriali in Italia e in Europa occidentale (Chittolini 1996, 19-38; Boone e Prevenier 1996; Somaini 2014). Bisogna sottolineare che i Savoia non avevano incamerato l’intera fiscalità municipale: al contrario di quanto successo in area visconteo-sforzesca, i centri dominati da Amedeo VIII non erano stati completamente privati di entrate da controllare e reimpiegare per i propri sforzi, che comunque costituivano spese consistenti a fronte di entrate esigue (Mainoni 2015; Barbero 2018).

Dunque, un buon grado di autonomia locale si traduceva, almeno a Moncalieri, in una certa vitalità nell’ambito dei lavori pubblici, consistenti in larga parte nella manutenzione di strade e ponti. Gli interventi erano volti a rendere più facili i transiti (essenziali per una città che godeva di diverse franchigie commerciali ed esenzioni), per i quali durante tutto il secolo il comune si impegnò nella difesa dei diritti e nella realizzazione di nuove vie, entrando spesso in conflitto con altri poteri [2]. Altro settore di intervento rilevante era la realizzazione e la manutenzione delle bealere, canali artificiali con pareti in terra pressata che consentivano la gestione delle acque superficiali. Questo permetteva anche di irreggimentare le correnti e installare tanto opifici della filiera del ferro e del tessile, attività allora in espansione, quanto mulini per grani (Comba 1988) [3].

Questo non vuol dire che le finanze comunali fossero in buona salute. Il ricorso agli strumenti di credito più vari era aumentato a inizio secolo: un primo picco nel 1402 per far fronte alle richieste avanzate in assemblea produssero una situazione debitoria che iniziò a farsi sempre peggiore. Se attorno al 1403-4 il comune ancora riusciva a saldare i propri debiti entro un anno e dietro l’esborso di interessi tra il 10 e il 12% annui (alle soglie dell’usura per i nostri standard, ma ritenuti ancora normali, per quanto alti, nel tardo Medioevo), già un paio di anni dopo i debiti iniziarono ad accumularsi e i saldi avvennero sull’arco di più annualità, risultando necessaria la compilazione di lunghe liste di debiti per tenerne un corretto governo [4]. Nei casi in cui il prestito non veniva ripagato entro i termini dell’anno, previsti nei contratti, l’interesse diveniva a capitalizzazione composta, ossia l’interesse veniva ricalcolato al termine dell’anno successivo sulla base della somma del capitale iniziale versato più gli interessi maturati. Gli effetti di questo cambiamento si tradussero in un più frequente ricorso alle imposte e in una maggior porzione della fiscalità ordinaria investita nella copertura di questi interessi, con lievi aumenti della valutazione degli appalti per risultare (o almeno apparire) solventi (Delmastro 2021). I finanziatori principali erano uomini chiave di Ludovico d’Acaia, che facevano leva sul proprio ruolo di intermediari e finanziatori del principe per ampliare le possibilità di guadagno e di accrescere la propria influenza politica. Ricorrono i nomi di consiglieri quali Niccolò Borgesio da Torino, Filippo Solaro da Monasterolo, Ludovico Costa da Chieri (che, per via matrimoniale, si era imparentato con gli Acaia), Ludovico da Cavoretto, Federico dei Piossasco, Tommaso Alardi e Francesco Provana da Carignano, tutti appartenenti alla nobiltà piemontese, chi di vecchia data (Piossasco e Provana), chi di più recente elevazione e di tradizione notarile (Settia 1984; Castelnuovo 1994b, 248-251; Gravela 2021). Indipendentemente dall’origine della loro posizione, nel primo ventennio del secolo tutti costoro forniscono al comune di Moncalieri oltre il 90% delle somme ottenute contraendo prestiti, applicando, ove possibile, l’interesse composto. A causa delle continue dilazioni e della crescita degli interessi da corrispondere, cifre per nulla ragguardevoli sul bilancio comunale (che poteva raggiungere la decina di migliaia di fiorini) arrivarono a costituire un problema per i tassi esorbitanti a essi legati. Un esempio significativo (e per nulla isolato) è dato dal prestito erogato a inizio 1404 da Ludovico Costa, allora anche tesoriere del principe, che arriva a riscuotere 120 fiorini di interessi (il 40%) su un capitale prestato di 300 fiorini nel giro di due anni [5]. I numerosi debiti del comune potevano cambiare di mano ed essere contrattati, riassegnati e ceduti tra privati, come avveniva in altre aree e città della penisola italiana. L’unica spia di un monte di debito pubblico cittadino in questi anni è la diffusione di censi che davano diritto a riscuotere annualmente una quota percentuale della somma versata, ma sembra che fossero debiti redimibili e il decesso del portatore ne comportava l’estinzione a fronte del versamento dell’ultima rata [6]. Inoltre, su richiesta del creditore il comune doveva stipulare una polizza di assicurazione del debito, dando a garanzia beni immobili e mobili oppure il provento di appalti. La dilazione del pagamento era ritenuta una motivazione sufficiente per l’istituzione della polizza, dato che la vediamo applicata nel caso di un debito (contratto nel 1403 con estinzione tombale nel 1422) che era cresciuto con gli anni sia per gli interessi composti, sia per l’aggiunta di nuovi crediti erogati [7].

I creditori del comune avevano spesso anche la gestione di appalti, principalmente del pedaggio, dei mulini e di alcune gabelle (carne, vino, grano), in parte destinate alle casse del duca. La riduzione dei beni demaniali utilizzabili come garanzie si acuiva nel momento in cui, al termine dei contratti, gli appaltatori si rifiutavano di reimmettere nei suoi propri diritti il comune. I clavarii e i sindici avevano alcuni strumenti per tentare di sgonfiare i debiti e mantenere governabili le finanze. Non pagare e andare in lite con i prestatori era sicuramente una strategia per indurre il finanziatore ad accordarsi oppure per guadagnare tempo, imporre un prelievo della taglia e saldare almeno in parte il debito. Per esempio, un debito contratto l’11 gennaio 1394 con Tommaso Dodolo di Avigliana per un preteso difetto di forma del contratto venne onorato solo dopo una lunga causa terminata nel 1410, che vide l’intervento anche del vescovo di Torino, dell’abate di Oulx e del pontefice Benedetto XIII. I clavarii e i consiglieri comunali che avevano approvato la richiesta di prestito erano stati scomunicati su istanza di Dodolo da parte del vescovo di Torino, per finire poi in appello dinanzi al papa, che aveva autenticato un transunto di debiti municipali e dato ragione agli ufficiali di Moncalieri, demandando all’abate di Oulx la soluzione della materia spirituale, mentre il comune il 25 settembre 1406 si obbligava a estinguere il debito di lì a un anno, ma in realtà ciò avvenne non prima del gennaio 1410 [8]. Simile iter ebbe la causa tra il comune e Beatrice del fu Giovanni Lanfranchi, erede dei crediti vantati dal defunto padre nei confronti del municipio: dopo alcuni pagamenti nel 1419, il comune rifiutò di estinguere i debiti e la donna procedette contro Moncalieri, con un intervento nuovamente della curia papale che attestò la veracità dei debiti comunali. Una prima sentenza del castellano a favore della donna venne ribaltata dopo il ricorso in appello da parte del comune e l’intervento finale del duca Amedeo VIII, che sentenziava stavolta a favore di Moncalieri dietro l’esborso di 100 scudi d’oro francesi. [9]

Il meccanismo finanziario moncalierese per mantenere la propria credibilità e poter effettuare le spese richieste si reggeva dunque su fragili pesi e contrappesi nel ciclo prestiti - dilazione dei pagamenti - esazione di imposte - incasso di altre entrate; evidente è la necessità per il comune di accedere costantemente al credito e la produzione di cedole di un debito ancora redimibile e quindi considerabile come una forma di finanziamento in deficit della spesa pubblica (Boone, Davids, e Janssens 2003; Ginatempo 2000, 13-31). Se uno dei primi fattori avesse raggiunto una massa critica e la coesione politica del gruppo dirigente (molto investito nel finanziamento del comune) fosse venuta meno, l’equilibrio delle casse e delle istituzioni cittadine sarebbe stato messo a dura prova e determinante in tal caso sarebbe stato il ruolo del principe, che già in più cause (con i creditori Beatrice Lanfranchi, Lorenzo Tabusio e Allodio di Ayguiera, con l’Ordine Gerosolimitano per la gestione e manutenzione dei ponti sul Po e sui torrenti, con il comune di Chieri per i confini delle giurisdizioni e con i signori di Collegno per i pedaggi nel contado) era intervenuto e aveva sentenziato a favore del municipio, nonostante chiare violazioni dei contratti da parte di quest’ultimo.

La riesumazione della societas populi

e la spaccatura nella società moncalierese (1426)

Il rapporto dell’assemblea con la corte di Chambéry, sempre più spesso residente a Thonon, peggiorò notevolmente nel 1422, quando il procuratore fiscale del duca Amedeo VIII iniziò a procedere contro le comunità per il loro rifiuto a pagare l’adiutorium di 5.000 fiorini. Il sussidio era stato concesso a patto che il denaro raccolto venisse utilizzato in primis per soddisfare i creditori del duca in Piemonte, in gran parte membri delle élite locali. Ciò comportò l’intervento di un commissario deputato agli affari di Piemonte e alla riscossione delle imposte nell’area cisalpina, Barthélémy Chabod, il quale non esitò a forzare la mano alla patria cismontana e fece incarcerare gli ambasciatori e i clavarii fino alla ratifica assembleare di una promessa che impegnava le comunità a pagare un adiutorium di 3.000 fiorini (Tallone 1929a, 430-431). Intanto, il fisco ducale aveva già avviato una causa parallela contro il comune di Moncalieri per il mancato versamento di quote arretrate del 1417 (dovute a Ludovico di Savoia-Acaia ed ereditate da Amedeo VIII) e per l’insolvenza nonostante le obbligazioni di pagamento. Con sentenza del 30 ottobre 1421 la municipalità era condannata a una multa di 100 fiorini (oltre al pagamento degli arretrati), ammenda pagata nel giro di un anno [10].

Tra 1422 e 1425 le finanze di Moncalieri andarono peggiorando: il denaro raccolto per le richieste ducali serviva a soddisfare i creditori, sempre più insistenti, mentre il tesoriere del sussidio di Amedeo VIII lamentava gli arretrati. Il problema era generalizzato in Piemonte e un fattore che ce lo conferma è il sussidio del 1425. Su suggerimento della patria cismontana, infatti, il duca aveva chiesto fondi per appianare alcuni altri debiti, necessità che risultava evidente agli ufficiali ducali dal ritardo cronico che quasi tutte le città avevano nei pagamenti, teoricamente cadenzati e praticamente effettuati quando c’era un po’ di liquidità a disposizione (Tallone 1929a, 432-436). La grave carenza di fondi e garanzie a disposizione di Moncalieri divenne insostenibile quando il maggior creditore dell’ultimo ventennio, Ludovico Costa, già tesoriere del principe d’Acaia nonché politicamente attivo e nei favori della corte con Amedeo VIII, decise di procedere contro il comune per la mancata corresponsione di tutti i censi dovuti a estinzione dei debiti contratti, l’ultimo dei quali era stato risolto il 5 luglio 1423 e ammontava a 3.708 genoini (5.871 fiorini), somma sulla quale erano stati pagati forti interessi (500 fiorini) ogni anno dal 1417 [11]. Il principe non poté o non volle intervenire e il comune si vide costretto a dare fondo alla cassa, oltre a erogare nuovi censi. Amedeo VIII era personalmente obbligato nei confronti di Costa per almeno 4.000 fiorini (come risulta da un documento di reintegrazione necessaria all’infeudazione dei figli ed eredi nel 1427) e aveva beneficiato il chierese più volte, a discapito di altre famiglie signorili del basso Piemonte (in particolare i Provana) [12]. Inoltre, nel 1426 il duca aveva messo in programma una campagna contro i Visconti, che era costata 12.000 fiorini alla patria cismontana per il mantenimento delle truppe (Tallone 1929a, 445-448).

Di fronte all’accumularsi di spese indifferibili (principalmente il soldo dei mercenari), il consiglio di credenza del comune non aveva intenzione di rimetterci ulteriormente con un’imposta proporzionale come la taglia, dato che, anche con cifre d’estimo vantaggiose e credibili, i consiglieri rimanevano i maggiori contribuenti. Essi, dunque, pensarono di risolvere l’emergenza finanziaria (o almeno di tamponarla) facendo ricorso per il 1426 al testatico, l’imposta diretta che colpiva con un ammontare fisso ogni contribuente indipendentemente dalla sua disponibilità economica. Tale tassa aveva una lunga storia di insuccessi alle spalle nell’Europa medievale, in particolare per quel che concerneva la sua applicazione in ambito urbano, poiché era ritenuta caratteristica della condizione non libera e non cittadina (Menzinger 2013; Vallerani 2013; 2014). Un fallimento era stato l’esperimento di poll tax di Giovanni di Gand nel regno inglese tra 1377 e 1380, che aveva condotto alla rivolta contadina del 1381 e si era trasformato rapidamente in un sistema proporzionale alla ricchezza del contribuente (Dobson 1983; Moore e Bell 2019). Non stupisce, quindi, che il consiglio generale (detto dei Cento) del comune si opponesse in un primo momento nettamente alla delibera dei credendari, giustificata con la necessità e l’urgenza di fondi. La discussione in consiglio portò infine all’approvazione del testatico, scatenando però una spaccatura nel corpo cittadino. Una fazione autodefinitasi “societas populi” (tra i quali si trovavano alcune famiglie nobili in quel momento non rappresentate nelle istituzioni) si riunì in assemblea e richiese l’intervento del duca per proteggersi dagli eccessi dei Cento, riattivando retoricamente e idealmente il legame tra principe e popolo che era stato un patto di ferro prima dello smantellamento della società di popolo e armi nel 1363 (Delmastro 2024, 156-158). Sapendo di trovare un orecchio attento alle questioni finanziarie, i popolari si rivolsero alla corte adducendo anche numerose violazioni fiscali e malversazioni, cosa che aprì un contenzioso di fronte al consiglio del principe [13].

Chi erano le persone che aderirono alla rinnovata società di popolo? Un confronto dei cognomi tra le attestazioni della società di popolo del 1337-38 e una lista di popolari risalente al 1428 (che si riferisce ai fatti del 1426) restituisce un corpo popolare rimasto parzialmente stabile, visto che una buona porzione dei cognomi è presente in ambo le liste (Cibrario 1838, 1565-1567). I ricambi sono legati a una dinamica precisamente individuabile: la parte più facoltosa presente nella societas populi trecentesca non risulta nella lista del 1428 tra i nomi dei popolari, bensì tra i nomi dei credendari contro i quali i popolari hanno avviato i procedimenti. I “nuovi” popolari, invece, portano spesso cognomi professionali oppure cognomi con riferimenti geografici a piccole località del Piemonte meridionale (Cibrario 1838, 1563-1564). Questo è segno di un’immigrazione locale verso la cittadina di persone appartenenti a gruppi sociali in modesta ascesa e di un avvenuto ricambio nelle fasce più interessate a partecipare a una societas populi, come suggerito da Delmastro (Delmastro 2024, 142-144; 2022, 224-228). Si tenga sempre presente, comunque, l’avvenuta rottura dell’alleanza tra il vertice politico e il gruppo popolare, che era stata invece la cifra distintiva dei governi Savoia-Acaia di pieno Trecento.

La commissione ducale d’emergenza (1426-1427)

Amedeo VIII era assorbito dalle trattative con i milanesi, i fiorentini e i veneziani, complicate manovre diplomatiche che lo avrebbero portato a impadronirsi almeno di Vercelli, se non anche di Asti e di tutta la Lombardia cis-abduana (Gabotto 1908). Il duca non era però distratto e, preoccupato per la stabilità dei territori nelle retrovie e di avere un flusso regolare di pagamenti del soldo per le truppe, mandò il 21 dicembre 1426 due commissari deputati a sbrogliare la questione (che si stava trascinando nell’organo centrale dell’amministrazione della giustizia), Antoine de Dragon (giudice ordinario nella contea di Savoia) e Filippo Guasco (procuratore fiscale) [14]. Supportati dal vicecastellano Manfredo Ainardo e da un non precisato numero di truppe in città, essi furono dotati della plena potestas per la soluzione della controversia.

Il 28 marzo 1427, convocato il consiglio dei Cento, in assenza di una possibile composizione del litigio tra nobili e popolari, i commissari presentarono e ottennero parere positivo a una serie di reformaciones in aperta violazione delle franchigie di Moncalieri confermate nel 1418. Anzitutto, il governo del comune sarebbe stato affidato a un collegio di quattordici persone estranee a Moncalieri, individuate in Filippo Vagnone, Giorgione Zandella, Giacomino di Cavoretto, Abramo di Gorio, Vittore Marcovaldo, Manuele de Cechis, Michele Duca, Francesco di San Benigno, Baldassarre di Cavoretto, Mutone dei Mutoni, Matteo di Monferrato, Giovanni Campagnino, Malano Grisetto e Giacomo Vianesio. È da notare che, nonostante alcuni di essi (come Filippo Vagnone, de Cechis e Zandella) avessero feudi e ricoprissero vicariati minori o vicecastellanie, nessuno di loro viene individuato come dominus nei documenti conservati a Moncalieri (Castelnuovo 1994; Barbero e Castelnuovo 1997). Inoltre, questi individui non erano del tutto alieni a Moncalieri: alcuni (come gli Zandella) provenivano da vecchie famiglie legate alla società di popolo trecentesca, altri invece erano piccoli signori rurali della zona (come Filippo Vagnone dei signori Trofarello) oppure esercitavano in zona come notai (Mutone dei Mutoni) (Delmastro 2024, 143). Un altro gruppo era costituito da persone difficilmente rintracciabili e che ci sembrano appartenere a gruppi sociali più modesti. La composizione mista del governo provvisorio era volta probabilmente a lasciare Moncalieri nelle mani di persone capaci, informate e con legami non troppo forti con i cittadini, di modo che potessero sostenere eventuali pressioni e rimanere più attenti alle sollecitazioni del principe. Al contempo sembra tornare l’idea di ascoltare tutte le istanze dei sudditi, avendo inserito nella giunta anche persone di estrazione meno elevata.

Assieme alla nomina del collegio fu decretato lo scioglimento del consiglio dei Cento e revocata a credendari e consiglieri ogni potestà di agire a nome della comunità fino a che i quattordici consiliarii et sapientes non avessero concluso una revisione attenta dei conti approvati dal comune dal giorno della morte di Ludovico di Savoia-Acaia al giorno della commissione affidata a de Dragon e Guasco. Fu inoltre revocata a Moncalieri ogni possibilità di adunanza, i cittadini potevano essere chiamati in giudizio al di fuori della giurisdizione e venivano sottratte e affidate al vicecastellano e al giudice di Moncalieri le competenze del consiglio dei Cento non già assegnate alla commissione dei quattordici, il tutto fino al termine dei lavori e “non obstantibus aliquibus capitulis statutis vel ordinacionibus in contrarium facientibus” [15]. Con quest’espressione si sintetizzava la forza del potere principesco, che conferiva la capacità di agire al di fuori e contrariamente alle leggi, una delle prerogative più rilevanti del potere sovrano.

I lavori della commissione, dunque, iniziarono speditamente e il controllo dei conti fu terminato già nei primi giorni d’autunno [16]; nel frattempo, i massari, come da disposizione ducale, dovevano rimanere in carica, presentare anch’essi i propri registri e procedere al pagamento dei censi e all’estinzione dei debiti verso Lorenzo Tabusio, terminata la causa che lo vedeva coinvolto e che l’aveva visto ottenere la meglio ottenendo una transazione finale. Il rapporto della corte con il finanziatore chierese era, in questo momento, a vantaggio del secondo, dato che il suo ruolo di primissimo ruolo di rettore della società d’armi di Chieri e un grosso prestito al duca lo rendevano una risorsa irrinunciabile (rapporto mutato repentinamente nel 1440, quando Tabusio perse il favore del principe e si trovò implicato in uno scandalo di malversazione che gli costò una condanna, la cancellazione dei crediti ducali e una multa di 6.500 ducati) [17]. Il 4 novembre dello stesso anno Amedeo VIII poté sentenziare contro i precedenti consiglieri e credendari, riconoscendoli colpevoli di falso in bilancio e condannandoli al pagamento delle cifre dovute, ciascuno secondo il proprio anno in carica, cancellando le decisioni prese nell’ultimo anno di esercizio (testatico compreso) e multandoli, secondo quanto sarebbe emerso da un’altra commissione che si sarebbe riunita l’11 novembre, stavolta formata da Guglielmo Macario, Giacomo de Carzonibus vicegiudice, Manfredo Aynardo vicecastellano di Moncalieri e Napione de Napionibus [18]. La riunione avvenne nella chiesa di Santa Maria e, oltre alla conferma delle malversazioni, ridefinì l’accesso al consiglio di credenza, proibendo la partecipazione di più membri della stessa famiglia o dello stesso consortile nel medesimo esecutivo. La commissione, forte anche stavolta di poteri che potevano andare contro gli statuti, “in presencia dicti populi ac comunitatis iam dicte seu maioris partis ut dicitur eorumdem et ibidem dicti centum sapientes et consiliarii centum capitum domorum”, era presieduta da Guglielmo Macario che scelse venticinque persone tanto tra i cosiddetti popolari quanto tra gli altri cittadini perché formassero il nuovo consiglio di credenza e raccolse il giuramento di obbedienza di tutti i presenti a nome delle due parti (popolare e credendaria), impegnandoli a rispettare le disposizioni ducali, la riorganizzazione dei consigli e a inserire tutte queste novità come deliberazioni nei libri degli statuti (Cibrario 1838, 1549-1556).

Una seconda riorganizzazione ducale (1428)

A prima vista, l’intervento di riorganizzazione può sembrarci di secondaria importanza. Tuttavia, bisogna rilevare che due maggiori cambiamenti erano stati operati, entrambi in deroga agli statuti, che raccolsero poi le modifiche. Per prima cosa, al consiglio di credenza era stato aggiunto un seggio, cosa che impediva di stallare le sedute poiché si sarebbe sempre raggiunta una maggioranza (non era prevista, da statuto, la possibilità di astenersi). Il venticinquesimo membro, inoltre, non doveva essere nobile, cosa che assegnava tredici voti ai “populares seu burgenses” e dodici ai nobili. In secondo luogo, la scelta dei credendari (che sarebbero rimasti tali a vita a vita) era avvenuta su nomina da parte della commissione invece che per elezione tra i consiglieri dei Cento e ciò aveva comportato una composizione dell’esecutivo di governo molto più malleabile e legata alle amicizie e alle clientele degli ufficiali ducali. Emerge con decisione l’approccio di Amedeo VIII alla gestione dei territori, strategia per cui il duca stesso doveva diventare il perno della politica locale. In questo caso, la sua presenza era mediata da ufficiali di secondo livello che non potevano farsi forti di personali feudi o signorie, ma quasi solo della posizione di forza che dovevano al duca.

È utile ricordare che la verifica sui conti copriva l’intero periodo di dominazione sabauda a Moncalieri, ossia quasi nove anni di esercizio alla data della sentenza, un chiaro segno che il duca intendeva rendere irreprensibile il proprio operato di garante del buono stato dei propri territori. Ciò era coerente con l’argomento retorico, ripreso in più punti delle lettere trascritte negli statuti e delle sentenze, che prevedeva qualunque intervento “conueniens et necessarium fore pro comodo et utilitate prelibati illustrissimi principis domini nostri Sabaudie ducis dicteque comunitatis et hominum eiusdem”: il vantaggio del principe e quello della comunità coincidevano e, nel momento in cui la seconda non poteva operare in nome di questo condiviso interesse, spettava al primo correggere e guidare.

Le correzioni delle riforme, però, non sopirono del tutto i conflitti. Con l’inizio del 1428 i popolari, forse ringalluzziti dall’accoglimento delle loro istanze e dalla teorica maggioranza nel consiglio di credenza, proseguirono la lite contro i credendari condannati; contemporaneamente porgevano le proprie rimostranze per presunti abusi dei commissari ducali, ottenendo un’indagine che Amedeo VIII affidò al primogenito Ludovico, allora in Pinerolo come governatore del Piemonte (Uginet 2006). All’origine della rimostranza c’era un altro commissario ducale, Pietro Cartario, che consegnò una relazione secondo la quale i condannati avevano dovuto eccedere con le spese e scostarsi dal pareggio di bilancio per soddisfare le richieste del duca e l’avevano fatto senza dolo, creando un disavanzo non di 600 fiorini come sostenevano i popolari, ma di soli 200 (Cibrario 1838, 1562-1563). A questo punto, temendo una nuova spaccatura nella società moncalierese con la defezione di una società giurata di popolo (come tale si presentava la parte popolare), i commissari e il principe Ludovico presentarono un nuovo compendio di riforme

ad Dei laudem honoremque status prelibatorum dominorum nostrorum ducis Sabaudie et Pedemoncium principis locique huius Montiscalerii ac tocius reipublice pacificacionem et tranquillum statum habendum et tractandum partes ipse ambe suis et consortum adherenciumque suorum nominibus ad tractatum pacis et concordie huiusmodi litium controuersiarum et differenciarum via amicabili condescendere volentes.

L’urgenza di sistemare la situazione a Moncalieri era data anche dal fatto che gli altri centri della patria cismontana seguivano con attenzione gli sviluppi e potevano verificarsi anche altrove divisioni o, addirittura, ribellioni.

Rispetto alla riorganizzazione del 1427, i capitoli dell’8 ottobre 1428 ripristinavano il consiglio dei Cento confermando i membri che ne facevano parte al momento della sospensione; per sostituire i deceduti, la scelta dei sostituti sarebbe spettata da quel momento in poi al vicecastellano e al vicegiudice. I capitoli prevedevano, inoltre, che i membri di una medesima famiglia nobile presenti nel consiglio dei Cento potessero essere al massimo due. Anche il consiglio di credenza veniva riformato nelle sue procedure d’elezione, che si complicavano con un’elezione indiretta, operata da un gruppo di sei probiviri eletti dai Cento e da altri quattro scelti dai credendari in scadenza. Tale elezione indiretta valeva anche per i sindaci, i razionatori, i massari, i responsabili dell’estimo e tutti gli altri ufficiali. I credendari condannati si vedevano riabilitati, ma dovevano rifondere la municipalità, che a sua volta doveva saldare le spese processuali sostenute tanto dai popolari (350 fiorini) quanto dai credendari (185 fiorini), oltre ai costi amministrativi per gli interventi del duca (50 fiorini). La composizione del litigio prevedeva che ambo le parti rinunciassero alle proprie ragioni e a eventuali azioni future contro l’altra parte dinanzi al consiglio ducale o in qualunque altra corte d’appello, sottolineando nuovamente che le riforme apportate contravvenivano ai precedenti statuti ma li superavano e dunque erano da applicare in caso di controversia. La società di popolo, infine, veniva abolita e un suo eventuale ripristino sarebbe stato considerato sedizione e conseguentemente trattato. Da notare che il duca, per dare ulteriore vigore alle disposizioni, riutilizzò disposizioni precedenti di Ludovico di Savoia-Acaia del 1418 che vietavano la ricostituzione della società di popolo e che normavano il sindacato degli ufficiali cittadini (Cibrario 1838, 1548-1549 e 1564-1583).

Conclusioni

L’epilogo della vicenda vide dunque un ammorbidimento dei provvedimenti del 1427, che si erano rivelati probabilmente troppo penalizzanti per il gruppo nobiliare. Il testatico, casus belli per la fazione popolare, non si trova più menzionato dopo le proteste del 1426, che erano rapidamente diventate una forma di espressione di dissenso alla gestione politica del municipio. Le finanze comunali, peraltro, non erano sanate e occorre ricordare che il disavanzo di 200 fiorini individuato dal commissario Cartario non costituiva l’intero deficit, bensì la sola porzione che non era neanche teoricamente coperta da futuri introiti programmati (principalmente gli appalti di gabelle e prestiti). Il testatico aveva quindi catalizzato l’insoddisfazione dei gruppi non rappresentati nelle istituzioni e il nuovo assetto dato dagli interventi ducali limitava il numero di nobili nei consigli e riallargava agli esclusi (che non lo erano mai stati formalmente, ma solo di fatto) la partecipazione alle cariche grazie alle complicate elezioni indirette attraverso commissioni, che prevedevano una proporzione di consiglieri dei Cento di 3 a 2 o 2 a 1 (a seconda dell’ufficiale da eleggere) rispetto ai credendari. La partecipazione, però, passava per le grazie del duca e dei suoi due ufficiali di grado più alto presenti a Moncalieri con un elevato grado di discrezionalità. La cittadina si trovava così ben controllata dalla corte, pacificata e risistemata in modo tale da minimizzare la possibilità di nuove divisioni, molto più manovrabile dal vertice. L’aperta sfida ai credendari da parte di altri corpi cittadini aveva mostrato la presenza di tracce e nervature dell’esperienza della societas populi (almeno a livello ideale e retorico) nella società moncalierese, rappresentando un potenziale fattore divisivo perché non irreggimentata. Il duca aveva sfruttato la leva offerta dalla societas, salvo poi disfarsene a obiettivo raggiunto, riattualizzando le disposizioni del 1418 (che, a loro volta, derivavano da precedenti divieti risalenti alla seconda infeudazione dell’appannaggio nel 1363 da parte di Amedeo VI al principe Giacomo). L’importanza data dalla corte all’esistenza di una società popolare in un centro urbano è evidente se si considera Chieri, dove la societas non era stata abolita dal precedente signore Ludovico di Savoia-Acaia e l’autodefinito popolo minuto, attraverso rappresentanti confermati dal duca, manteneva le proprie istanze all’interno delle istituzioni. La differenza sarebbe da ricercare, dunque, nella condivisione di interessi tra la corte e la società popolare e nel livello di controllo che la prima poteva esercitare sulla seconda.

Paragonato al caso vercellese studiato da Barbero (Barbero 2014; 2018; 2020), la situazione di Moncalieri mostra un grado di intervento da parte del principe assai maggiore, dettato non solo dalla minore taglia del centro urbano, ma anche dalla spaccatura del corpo civico che aveva concesso al duca una legittimazione fondamentale per agire contro una delle due parti, ciò che nella città eusebiana non si era verificato. L’emergenza aveva quindi portato ad aperte violazioni degli statuti, sempre giustificate dalla necessità di mantenere in buono stato la città e l’ideale legame tra interessi locali e quelli del principe; non si trattava di dedizioni con revisioni degli statuti, bensì di azione giuridica al di fuori delle norme in virtù della sovranità e assolutezza del potere ducale, in particolare nel momento di emergenza.

Bibliografia

Abbreviazioni

- ASCM = Archivio Storico del Comune di Moncalieri

- AST = Archivio di Stato di Torino

Studi

- Amman-Doubliez, Chantal. 2019. La loi du Prince. Compendium statutorum generalis reformacionis Sabaudie. Vol. II. Torino: Palazzo Carignano.

- Ancelet-Netter, Dominique. 2010. La dette, la dîme et le denier. Une analyse sémantique du vocabulaire économique et financier au Moyen Âge. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion.

- Barbero, Alessandro. 1995. Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento. Roma: Viella; rist. 2024.

- –, 2002. Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano. Roma-Bari: Laterza.

- –, 2014. “La cessione di Vercelli e del Vercellese al duca di Savoia (1426-1434).” In Vercelli fra Tre e Quattrocento. Atti del VI Congresso Storico Vercellese, 33-68. Vercelli: Società Storica Vercellese.

- –, 2018. “Fiscalità e finanza pubblica a Vercelli fra stato visconteo e stato sabaudo (1417-1450).” In Vercelli fra Quattro e Cinquecento. Atti del VII Congresso Storico Vercellese, a cura di Alessandro Barbero e Claudio Rosso, 1-48. Vercelli: Società Storica Vercellese.

- –, 2020. “Comment opérait-on une annexion territoriale? Officiers ducaux et administration financière à Verceil avant et après 1427.” In La naissance du duché de Savoie (1416), a cura di Laurent Ripart, Christian Guilleré e Pascal Vuillemin, 143-180. Chambéry: Presses universitaires Savoie Mont Blanc.

- –, e Guido Castelnuovo. 1997. “Gli ufficiali nel principato sabaudo fra Tre e Quattrocento.” Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia. Quaderni, IV (I):1-16.

- Berengo, Marino. 1999. L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna. Torino: Einaudi.

- Boone, Marc, Karel Davids, e Paul Janssens. 2003. “Urban Public Debts from the 14th to the 18th Century. A New Approach.” In Urban Public Debts: Urban Government and the Market for Annuities in Western Europe (14th-18th Centuries), 3-11. Turnhout: Brepols.

- Boone, Marc, e Walter Prevenier, a cura di. 1996. Finances publiques et finances privées au bas moyen âge. Actes du colloque tenu à Gand les 5 et 6 mai 1995. Leuven-Apeldoorn: Garant.

- Buffo, Paolo. 2020. “Piémont, 1418: les enjeux documentaires d’une transition dynastique.” In La naissance du duché de Savoie (1416). Actes du colloque international de Chambéry, a cura di Laurent Ripart, Christian Guilleré e Pascal Vuillemin, 107-130. Chambéry: Presses universitaires Savoie Mont Blanc.

- Caesar, Mathieu. 2012. “La résistance à l’impôt municipal. Genève, le Pays de Vaud et la Bresse aux XIVe et XVe siècles.” Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands LXIX: 281-197.

- Carrier, Nicolas. 2020. “Local Communities and Fiscal Reform in Late Medieval Savoy: Lords, Peasants, and Subsidies.” In Accounts and Accountability in Late Medieval Europe: Records, Procedures, and Socio-Political Impact, a cura di Ionuț Epurescu-Pascovici, 205-228. Turnhout: Brepols.

- Castelnuovo, Guido. 1994a. “Fra territorio e istituzioni. La frontiera nell’arco alpino occidentale. Giura e Vaud dall’VIII al XV secolo.” In Landeshoheit. Beiträge zur Entstehung, Ausformung und Typologie eines Verfassungselements des römisch-deutschen Reiches, a cura di Erwin Riedenauer, 236-251. München: Kommission für bayerische Landesgeschichte.

- –, 1994b. Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo. Milano: FrancoAngeli.

- Chittolini, Giorgio. 1979. “La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale.” In La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado, 3-35. Torino: Einaudi.

- –, 1990. “«Quasi-città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo.” Società e Storia XIII (47): 3-26.

- –, 1996. Città, comunità e feudi negli Stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI). Milano: Unicopli.

- Cibrario, Luigi. 1838. Historiae Patriae Monumenta. Leges Municipales. Vol. II. Torino: Regia tipografia.

- Comba, Rinaldo. 1984. “Produzioni tessili nel Piemonte tardomedievale.” Bollettino storico-bibliografico subalpino LXXXII (2): 321-362.

- –, 1988. “Il principe, la città, i mulini. Finanze pubbliche e macchine idrauliche a Torino nei secoli XIV e XV.” In Acque, ruote e mulini a Torino, a cura di Giuseppe Bracco, 79-103. Torino: Archivio storico della Città di Torino.

- –, 1992. “Les Decreta Sabaudiae d’Amédée VIII: un projet de société?.” In Amédée VIII-Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451), 179-190. Lausanne: Bibliothèque historique vaudoise.

- Delmastro, Umberto. 2021. “Costruire l’estimo. La documentazione fiscale del Comune di Moncalieri (1268-1426).” Bollettino storico-bibliografico subalpino CXIX (1): 111-152.

- –, 2022. “Il Popolo del principe. Il governo popolare del comune di Moncalieri 1338-1363.” Quaderni storici LXVII/1: 197-228.

- –, 2024. “Una riforma popolare in un comune soggetto. L’estimo di Moncalieri del 1351.” Studi di storia medioevale e di diplomatica - Nuova Serie VIII:137-185.

- Dobson, Richard Barrie. 1983. The Peasants’ Revolt of 1381. London: MacMillan.

- Fasano Guarini, Elena. 1995. “Center and Periphery.” The Journal of Modern History LXVII (Supplement): 74-96.

- Gabotto, Ferdinando. 1908. “La guerra tra Amedeo VIII di Savoia e Filippo Maria Visconti (1422-1428).” Bollettino pavese di storia patria VIII e IX:111-157, 166-209, 377-407, 3-47.

- Ginatempo, Maria. 2000. Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200.-1350 ca.). Firenze: Leo S. Olschki.

- Ginatempo, Maria, e Lucia Sandri. 1990. L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI). Firenze: Le Lettere.

- Gravela, Marta. 2014. “Comprare il debito della città. Elite politiche e finanze comunali a Torino nel XIV secolo.” Quaderni storici XLIX (3): 743-774.

- –, 2018. “Contare nel catasto. Valore delle cose e valore delle persone negli estimi delle città italiane (secoli XIV-XV).” In Valore delle cose e valore delle persone: dall’Antichità all’Età moderna, a cura di Massimo Vallerani, 271-294. Roma: Viella.

- –, 2021. “Piossasco.” In La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 5. Censimento e quadri regionali, a cura di Federico Del Tredici, 151-154. Roma: Universitalia.

- Hébert, Michel, e Mathieu Caesar. 2022. “Provence and Savoy.” In The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Europe, a cura di Denis Menjot, Mathieu Caesar, Pere Verdés Pijuan e Florent Garnier, 294-313. London: Routledge.

- Mainoni, Patrizia. 2015. “Fiscalità signorile e finanza pubblica nello stato visconteo-sforzesco.” In Estados y mercados financieros en el occidente cristiano (siglos XIII-XVI), 105-155. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales.

- Menzinger, Sara. 2013. “Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I).” Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge CXXV (2): https://doi.org/10.4000/mefrm.1468.

- Moore, Tony K., e Adrian R. Bell. 2019. “Financing the Hundred Years War.” In The Hundred Years War Revisited, a cura di Anne Curry, 57-84. London: Bloomsbury.

- Pezzolo, Luciano. 2013. “Tassare e pagare le tasse tra Medioevo e prima età moderna.” In «Historiae». Scritti per Gherardo Ortalli, 237-251. Venezia: Edizioni Ca’ Foscari.

- Scordia, Lydwine. 2005. ‘Le roi doit vivre du sien’. La théorie de l’impôt en France, XIIIe-XVe siècles. Paris: Institut d’études augustiniennes.

- Settia, Aldo Angelo. 1984. “Costa, Ludovico.” In Dizionario biografico degli Italiani. Vol. XXX. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.

- Somaini, Francesco. 2014. “Il tracollo delle città-Stato e il ruolo dei centri urbani nella nuova geografia politica dell’Italia rinascimentale.” In Lo Stato del Rinascimento in Italia 1350-1520, a cura di Andrea Gamberini e Isabella Lazzarini, 221-241. Roma: Viella.

- Tallone, Armando, a cura di. 1929a. Parlamento sabaudo. Patria cismontana (1386-1427). Bologna: Zanichelli.

- –, a cura di. 1929b. Parlamento sabaudo. Patria cismontana (1427-1458). Bologna: Zanichelli.

- –, 1935. Parlamento sabaudo. Patria oltramontana (1120 circa - 1444). Bologna: Zanichelli.

- Tappy, Denis. 1992. “Comment les vaudois étaient-ils administrés? Administration locale et offices publics inféodés en Pays de Vaud savoyard et dans l’évêché de Lausanne vers 1300.” In Le Pays de Vaud vers 1300, a cura di Agostino Paravicini Bagliani. Lausanne: Université de Lausanne.

- Uginet, François Charles. 2006. “Ludovico I di Savoia, duca di Savoia.” In Dizionario biografico degli Italiani. Vol. LXVI. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana.

- Vallerani, Massimo. 2013. “Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell’appartenenza e forme di esclusione.” Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge CXXV (2): https://doi.org/10.4000/mefrm.1446.

- –, ed. 2014. “Fiscalità e cittadinanza.” Quaderni Storici, CXLVII/3. Bologna: il Mulino.

Note

1. ASCM, Generale, nn. 1249 (9 giugno 1402) e 1250 (8 febbraio 1419) conferme degli statuti e delle franchigie di Moncalieri.

2. ASCM, Generale, n. 1304 (15 luglio 1425) e nn. 1366-1368 (1436).

3. ASCM, Generale, nn. 1265-1267 concessione della bealera di Carpice (31 luglio 1420) e n. 1313 indagine sui mulini nel contado (8 giugno 1426).

4. ASCM, Conti, n. 10 libro di debiti al 31 dicembre 1406.

5. ASCM, Generale, n. 1151 contratto di mutuo (12 gennaio 1404) e due quietanze (7 marzo 1404 e 12 gennaio 1406).

6. ASCM, Generale, n. 1273 istituzione di censo annuo a fronte di mutuo (16 febbraio 1421).

7. ASCM, Generale, n. 1149 promessa di soluzione di debito (13 agosto 1403) e n. 1286 quietanza (1° luglio 1422).

8. ASCM, Generale, nn. 1152-1157, 1159-1161, 1166, 1169 e 1181 atti della lite e sentenze (11 gennaio 1394 - 31 dicembre 1410).

9. ASCM, Generale, nn. 1252, 1283, 1284, 1292 e 1297 quietanze, atti di lite, cedola d’appello e sentenza (19 giugno 1419 - 16 settembre 1423).

10. ASCM, Generale, nn. 1274-1277 atti di lite, sentenza e quietanze (30 ottobre 1421 - 31 dicembre 1422)

11. ASCM, Generale, nn. 1323 e 1305-1309 atti di lite e quietanze (5 luglio 1423 - 3 gennaio 1426).

12. AST, Protocolli dei notai della Corona, Notai ducali - Serie rossa, n. 70 c. 326r, n.72 cc. 572r-574r, n. 74 c. 303v.

13. ASCM, Generale, nn. 1320-1321 pareri giuridici destinati al sostegno delle due parti di fronte al consiglio (1427).

14. AST, Protocolli dei notai della Corona, Notai ducali - Serie rossa, n. 77 cc. 138v-140r.

15. ASCM, Generale, n. 1323 verbale del consiglio del 28 marzo 1427.

16. ASCM, Conti, n. 13bis (1427).

17. AST, Protocolli dei notai della Corona, Notai ducali - Serie rossa, n. 75, c. 310v.

18. ASCM, Generale, n. 1323 sentenza (4 novembre 1427).

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2025

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2025