Le “competing memories” dell’ex Jugoslavia

La storia (recente e non solo) dei Balcani occidentali, e in particolar modo quella dei paesi che una volta costituivano la Jugoslavia prima della sua violenta dissoluzione a seguito dei conflitti degli anni Novanta, è una storia di memorie divise, di identità in competizione e di narrazioni collettive in reciproco conflitto. Ma è anche la storia di un accelerato e intermittente avvicendarsi di continue riscritture delle identità collettive; processo sintetizzato con grande lucidità dalla filosofa Rada Iveković:

È un’ovvietà lapalissiana dire che ogni nuovo regime fa ripartire il tempo da zero, comincia proclamando l’Anno Primo. Le sigle, le bandiere, i simboli cambiano, viene proposta una nuova cornice, la storia viene rifondata, riscritta. […] La mia generazione vive questo per la seconda volta. L’avvento dello Stato socialista (1945) con il quale la mia generazione è nata come i Figli della mezzanotte dei Balcani, ha fatto in modo che la storia precedente fosse svalutata, dimenticata, reinterpretata. Ogni cancellazione della memoria, quella compresa, rappresenta un assassinio culturale. […] Giunse il crollo, un processo che per noi al più tardi si può situare nel 1987, il cui simbolo diventerà in breve la caduta del muro di Berlino. […] Fu poi il turno della nostra memoria, memoria della generazione della Prima Repubblica che venne vietata e distrutta. […] Abbiamo riconosciuto il gesto sebbene (o poiché) nella generazione precedente la memoria che veniva custodita era quella dei nostri genitori e non la nostra. Questo ci toccava molto più da vicino perché riguardava il nostro passato, la nostra identità culturale, ora minacciata dall’estinzione. L’epurazione etnica che avviene nello spazio jugoslavo (o nei paesi jugoslavi, al plurale) […] è stata ovunque preceduta, seguita e sostenuta da una epurazione ideologica e da un (nuovo) genocidio culturale. [Iveković 1995, 146-147]

Questo lungo passo di Rada Iveković [1] descrive plasticamente la successione di continue “rifondazioni”, di “anni zero” (e “anni uno”) che si susseguono in questa regione, azzerando ogni volta le periodizzazioni storiche condivise, le narrazioni culturali, e tracciando, attraverso tali discontinuità, nuove linee di continuità con altri passati riscoperti e “reinventati”. E di tutto ciò resta traccia, più o meno visibile nella complessità delle stratificazioni, nei “paesaggi della memoria” [2] dei Balcani, e nelle sue complesse geografie di divisione. Ci si potrebbe forse spingere a dire, a costo di rischiare di cadere nello stereotipo churchilliano dei Balcani che producono più storia di quanta non riescano ad assimilarne, che quel turbinìo della storia che svuota e riempie i luoghi di nuovi significati, spesso in lotta tra loro, conosca ritmi particolarmente accelerati in questa regione, come se quella bufera che secondo Benjamin spingerebbe l’Angelo della Storia con lo sguardo rivolto alle macerie e le spalle rivolte al futuro fosse capace di raggiungere da queste parti intensità particolarmente violente. Da sempre terra di frontiera, questa parte dei Balcani è crocevia di identità e storie, terra di passaggio tra Oriente e Occidente, ponte e porta tra culture diverse, tra islam e cultura ebraico/cristiana, tra cattolicesimo e ortodossia, tra religiosità e laicismo, tra imperi diversi e diversi regimi politici, tra diverse concezioni dello stare insieme e del vivere in società [3]. Molteplici identità e memorie “in competizione” [4], ma anche molteplici modi di “competere” — e sarebbe certo semplificatorio parlare genericamente di una terra insanguinata da guerre “cicliche”. Non a caso prima ho usato l’espressione “terra di frontiera”: tutte le memorie, in questa regione, sono “memorie di frontiera”, frontiere che non sono solo politiche, ma prima di tutto culturali, semiotiche, “filtri” approntati per “misurare” e tenere a bada “l’alterità” ma anche specchi (distorcenti?) che rimandano l’immagine della propria identità. A cominciare dalla frontiera più importante, nuova e antica ad un tempo: il confine che divide oggi la Croazia dalla Bosnia Erzegovina, che è oggi di nuovo un “confine caldo”, essendo uno dei confini dell’Unione Europea, tappa intermedia delle “rotte balcaniche” dei nuovi migranti, ma che è anche un’antica frontiera, la più antica anzi, il luogo dove la stessa nozione moderna, clausewitziana, di frontiera è nata, la Vojna Krajina, la Frontiera Militare che per secoli ha diviso l’Impero Austro-Ungarico dall’Impero Ottomano [5]. Un luogo semanticamente denso, che ci mostra in maniera esemplare come le narrative della memoria si stratifichino e dialoghino ancora tra loro nello spazio e nel tempo, in una dialettica di conservazione e dimenticanza ma anche di reinvenzioni, riemersioni e rimozioni (fig. 1).

Nelle pagine che seguono, concentrandomi soprattutto su uno dei nuovi Stati che compongono la regione dei Balcani, la Federazione di Bosnia Erzegovina, proporrò dunque un tentativo di studiare le relazioni tra differenti spazi della memoria (e la dimensione conflittuale tra questi spazi) partendo proprio dall’idea di “confine”, da intendere qui innanzitutto non semplicemente come elemento geopolitico, ma come dispositivo narrativo che regola il funzionamento delle memorie conflittuali. Lo farò utilizzando gli strumenti della semiotica testuale, cercando di alleggerire il più possibile il discorso dai tecnicismi del metalinguaggio della semiotica.

Per una semiotica dei “confini narrativi”

Se i Balcani possono essere considerati una terra di incontro/scontro tra culture diverse, questo è ancor più vero della Bosnia Erzegovina, da sempre caratterizzata da un fortissimo mix interetnico, almeno sin da quando fu conquistata dall’Impero Ottomano, che garantì libertà civili e religiose (pur con certe differenze) non solo ai convertiti all’islam ma anche a cattolici, ortodossi ed ebrei, sino a quando passò in seguito sotto il dominio asburgico, nel cui Impero serbi-ortodossi, croati-cattolici e bosgnacchi-musulmani continuarono a convivere. Nel periodo in cui fu una delle Repubbliche Federali che componevano il regime socialista di Tito, la Bosnia Erzegovina si guadagnò l’epiteto di “piccola Jugoslavia”, proprio in virtù del miscuglio inter-etnico che la caratterizzava. In questo periodo, la Bosnia, con il suo alto tasso di matrimoni misti e di cittadini che si dichiaravano nei documenti ufficiali di cittadinanza “jugoslava”, rappresentò la migliore incarnazione del dettame ideologico della “fratellanza e unità” (bratsvo i jedinstvo) che doveva riunire sei stati, cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti attorno ad “un solo Tito”. E tuttavia, nonostante la convivenza multiculturale abbia rappresentato per lunghi periodi storici una caratteristica della Bosnia, al tempo stesso questa diversità etnica, religiosa, culturale ha da sempre impresso i suoi segni, a volte non solo di convivenza, ma di profonda divisione, nelle geografie simboliche di questa terra. L’esplosione di questo castello di delicati equilibri non tardò poi ad arrivare con le sanguinose guerre degli anni ’90, che portarono alla dissoluzione della Jugoslavia e del mito del multiculturalismo della Bosnia, le cui popolazioni civili come è noto in quelle guerre pagarono il tributo di sangue più elevato [6].

Ma per comprendere la dinamica di incontro/scontro tra diverse identità, in Bosnia è più che mai necessario prestare attenzione alla dimensione geopolitica dei conflitti, al loro “radicamento spaziale” [7]. Come scrive Carl Dahlman [2005, 176], «in considering the war in Bosnia, the problem of identifying genocide and defining ethnic cleansing demonstrate the centrality of sociospatial constructs in space». “Costrutti sociospaziali”, spazi che si caricano di significati, che sono intessuti, percorsi, divisi, punteggiati da divisioni: in Bosnia Erzegovina, la questione della (pacifica o cruenta) convivenza interculturale è sempre una questione di confini, che si producono e si stratificano, che hanno una loro persistenza, che a volte possono divenire invisibili, “raffreddarsi”, per poi inaspettatamente riemergere e riattivarsi [8].

Ma il conflitto valoriale non riguarda semplicemente uno scontro tra diverse identità, ma soprattutto tra diverse narrazioni. Per capirlo basterà un semplice esperimento, verificare come lo stesso evento storico, la guerra in Bosnia, viene definito dai diversi gruppi etnici e nei documenti ufficiali delle diverse entità politiche: quella che per la Serbia fu una građanski rat (guerra civile), per la Croazia fu piuttosto una domovinski rat (ovvero una guerra patriottica), mentre i bosgnacchi parlano piuttosto di agresija na Bosnu i Hercegovinu (aggressione e non guerra civile), laddove i serbo-bosniaci preferiscono la dizione odbrambeno-otadžbinski rat (guerra di difesa e patriottica).

In questo articolo, ricorrendo all’apparato categoriale dei metodi di una semiotica narrativa [Greimas 1976; Greimas, Courtés 1979], spaziale [Hammad 2004, 2006] e della cultura [Lotman 1975; 1985], proporrò l’analisi di alcuni “luoghi della memoria” della Bosnia Erzegovina. Luoghi di memorie delle più recenti guerre, ma che entrano in risonanza con memorie più antiche, delle tragedie del secolo breve e ancora indietro. Tutti questi luoghi sono caratterizzati dalla presenza di “narrative” contrastanti: si tratta di spazi memoriali (di diversa natura) che commemorano e raccontano gli stessi eventi in maniere molto diverse e conflittuali. Ma non solo: la caratteristica in comune tra gli spazi che andrò ad analizzare risiene nel fatto che sono tutti attraversati da confini di qualche tipo: geografici, politici, amministrativi, culturali, etnici, in ultima battuta semiotici.

Cosa vuol dire adottare la prospettiva del confine per analizzare il modo in cui identità in conflitto si contrappongono nei luoghi della memoria? Significa innanzitutto partire dall’idea che il confine è sempre qualcosa di “poroso”: non solo qualcosa che divide, ma che divide secondo una “regola”, un “dispositivo di traduzione” che lascia passare alcune cose mentre ne trattiene altre, producendo dunque anche delle forme di interazioni tra soggetti (il confine “misura” lo spazio, ma anche i soggetti e gli oggetti). In secondo luogo, vuol dire osservare il confine come un luogo ad altissima densità semiotica: è sempre vicino ai confini che i processi di auto-rappresentazione ed etero-rappresentazione delle identità si intensificano.

Infine, cosa più importante, mettere al centro il confine nello studio delle identità e delle memorie culturali vuol dire riconoscere che ogni narrazione produce confini, e viceversa ogni confine genera narrazioni; significa cioè attribuire, come è stato già detto, una funzione narrativa al confine: se da una parte, per la semiotica, lo spazio può essere visto anche come “linguaggio”, in grado di “parlare spazialmente” anche di altro da sé, di narrare, e quindi di esprimere ad esempio quelle narrazioni condivise che sono le memorie culturali, sarà tuttavia necessario considerare anche la natura intrinsecamente “polemica” (nel senso di polemos) di ogni narrazione della memoria: la memoria collettiva non solo si esprime in una forma narrativa, ma proprio questa sua forma narrativa fa sì che al suo interno sia sempre rintracciabile una struttura conflittuale, in termini narrativi, tra un Soggetto e un Anti-Soggetto [9]. Quindi per comprendere come “funziona semioticamente” uno spazio della memoria (come produce identità, trasmette valori, racconta storie) diventa necessario partire dal presupposto che ogni spazio della memoria non possa che presupporre un suo “controspazio”, evocato più o meno esplicitamente, verso cui prende le misure (tracciando quindi confini) e con cui (contro di cui) intrattiene un dialogo, in un “agone commemorativo” in cui i significati emergono solo contrastivamente nelle relazioni intrattenute tra “paesaggi simbolici” che si scontrano e proseguono una lotta per simboli.

Tuttavia, per la semiotica narrativa, questa contrapposizione tra un Soggetto e un Anti-Soggetto è una struttura ricorrente nelle narrazioni, e non riguarda solo questo tipo di conflitti riguardanti l’interpretazione del passato: tale struttura polemica è situata ad un livello astratto, profondo, e può poi manifestarsi in diverse forme narrative a seconda di come venga “discorsivizzata”. Questo “passaggio al discorso”, secondo la semiotica greimasiana, avviene tramite i meccanismi di enunciazione, che convertono il livello narrativo profondo e astratto (in cui ogni narrazione è sempre “confronto” polemico tra Soggetto e Anti-Soggetto) in un livello discorsivo più superficiale, in cui il confronto può prendere diverse forme (e manifestarsi in diverse “sostanze espressive”, come lo spazio: in questo senso si può parlare di “spazializzazione di narrazioni della memoria”). Senza eccedere in tecnicismi non pertinenti al discorso che qui si vuole affrontare, si potrebbe in altre parole dire che ogni narrazione produce i suoi “confini interni” (nel senso che ogni Soggetto di una narrazione presuppone un suo Anti-Soggetto con un’assiologia valoriale diversa dalla sua), ma questi confini possono prendere forme diverse (a seconda che, ad un livello discorsivo, l’Anti-Soggetto resti implicito o venga convertito in uno specifico attore): l’asse polemico tra soggetto e anti-soggetto può dunque essere enunciato in modi diversi, determinando diversi effetti di dialogo/scontro. Prendiamo l’esempio delle posizioni pronominali e del modo in cui diverse enunciazioni pronominali possano dare forma a diversi “discorsi della memoria”: l’installazione di un asse pronominale polemico del tipo “Noi vs Loro” potrà convocare determinati “ruoli tematici” piuttosto stereotipici, come “Noi Difensori della Patria”, “Noi combattenti per la libertà”, “Noi Vittime”, etc. Ognuno di questi ruoli evocherà, anche quando non esplicitati manifestamente, tutti i corrispondenti ruoli tematici relativi ad un “Loro”: Loro gli aggressori, Loro gli oppressori e tiranni, Loro i carnefici, e cosi via. La stessa procedura di discorsivizzazione dell’asse conflittuale Soggetto/Anti-Soggetto non riguarda tuttavia solamente “l’attorializzazione” (ovvero la conversione di Soggetto e Anti Soggetto in attori veri e propri) ma anche una “spazializzazione” (un’enunciazione spaziale che costruisce e “territorializza” lo spazio: ad esempio uno spazio del Qui/nostro distinto dal quello del “Lì/ Loro”, che può essere enunciato come spazio proprio/altrui, libero/conteso, etc.) e una “temporalizzazione” che “storicizza” e produce diverse forme di temporalità riferibili a Soggetti e Anti-Soggetti. Ogni luogo della memoria opera, dunque, una “messa in prospettiva”, che installa un punto di vista (di un soggetto, in uno spazio e in un tempo), e che esclude necessariamente altri punti di vista (di un anti-soggetto, dei suoi anti-spazi e dei suoi anti-tempi).

Senza inoltrarmi ulteriormente nei tecnicismi della semiotica narrativa, per riassumere con parole più semplici, tutto ciò significa che il carattere divisivo caratterizzante potenzialmente ogni narrativa della memoria può emergere, in modalità differenti, nei diversi modi in cui sono rappresentate (o evocate) le identità, ma anche nei diversi modi in cui queste identità si dispongono e dispiegano in un orizzonte temporale e spaziale. Nei prossimi paragrafi, tramite l’analisi di alcuni esempi, mi focalizzerò su come certe narrative della memoria interagiscono con le geografie spaziali, al tempo stesso producendole. In altre parole, vedremo come la sovrapposizione (o l’intersezione, o lo scontro) tra diversi “discorsi della memoria” (inclusi quelli della comunità internazionale) possa, da una parte, retroagire con i confini spaziali già esistenti (rafforzandoli, rinegoziandoli, neutralizzandoli, incorporandoli in vario modo), dall’altra, generare o ridefinire confini simbolici e culturali [10].

Confine come limes: il Memoriale di Jasenovac/Donja Gradina

Il primo esempio riguarda il complesso memoriale di Jasenovac, costruito sul sito di uno dei più efferati campi di detenzione, lavoro e sterminio del regime croato ustaša sostenuto dalla Germania nazista. La progettazione del parco memoriale venne affidata all’architetto Bogdan Bogdanović, che optò per una organizzazione degli spazi in grado di rievocare, ma al tempo stesso trascendere, la precedente destinazione d’uso di quell’area tramite l’imposizione di una topografia stilizzata: non venne effettuata nessuna ricostruzione “stilistica” del campo (come si fece poi in altri campi nazisti in Europa trasformati in monumenti), ma alcuni punti principali dell’area (i luoghi dove presumibilmente si trovavano i dormitori e alcune fosse comuni) furono “marcati” con piccoli avvallamenti o collinette. Il punto più importante dell’area è però quello che poi divenne il monumento-simbolo del campo: l’imponente fiore in cemento armato realizzato da Bogdanović, che doveva rappresentare la rinascita del popolo jugoslavo riunito in grado di sbocciare da un passato di morte e violenza [11]. All’interno dell’area venne inoltre allestito, nel 1968, un museo con una mostra permanente con immagini documentali e altri oggetti a testimonianza della barbarie nazista e che celebravano la vittoria della Jugoslavia socialista sul regime tedesco. Il museo è stato a lungo una meta obbligata di scolaresche di ogni ordine e grado provenienti da tutto il territorio della repubblica federale.

Ciò che rende però interessante questo memoriale ai fini della nostra analisi risiede nella sua attuale collocazione geografica: il sito è infatti attraversato (e quindi diviso in due) dal fiume Sava, nel periodo jugoslavo semplice confine amministrativo tra due repubbliche federate (Croazia e Bosnia), oggi confine di Stato che divide due Stati nazione, la Repubblica di Croazia e la Federazione di Bosnia e Erzegovina. A complicare il tutto, la parte bosniaca del sito risiede nel territorio a maggioranza serba della Republika Srpska, una delle due entità che compongono oggi la Federazione di Bosnia Erzegovina. Insomma, quello che prima delle guerre degli anni ’90 era un’unica area memoriale che tramandava la memoria una pagina essenziale della storia jugoslava, è oggi diviso in due aree memoriali, una croata, una serbo-bosniaca, che ricordano in maniera significativamente diversa gli eventi lì avuti luogo. Così abbiamo, nella parte croata, il Memoriale di Jasenovac, in quella serbo-bosniaca il Memoriale di Donja Gradina fig. 2).

In un certo senso, il memoriale di Jasenovac, sebbene possa essere considerato uno dei luoghi topici della topografia della memoria repubblicana della Jugoslavia, ha sempre contenuto entro di sé un certo potenziale “divisivo”, essendo stato il luogo ove gli ustaša croati trucidarono con efferatezza, seguendo già da allora un obiettivo di pulizia etnica, i nemici serbi: non è un caso che Tito, il quale pure commissionò il monumento a Bodganović, non visitò mai il sito. La simbologia del fiore e l’organizzazione semiotica astratta degli spazi serviva in fondo proprio a questo, a ribadire la nuova narrativa socialista della “fratellanza e unità”, fondata anche sul dovere di dimenticare le precedenti lotte fratricide e le guerre civili.

Non è dunque un caso neanche il fatto che il museo e tutta l’area furono vandalizzati, e persino colpiti in azioni militari, durante la guerra tra Croazia e quel che restava della Jugoslavia, dalle truppe paramilitari croate che consideravano quel luogo come un “santuario” dei serbi [12]. Successivamente, subito dopo la guerra, l’elezione di Franjo Tuđman a presidente della Croazia diede istantaneamente il via ad una politica pesantemente revisionista verso la memoria della Seconda Guerra Mondiale, e in particolare sugli eventi ricordati a Jasenovac, con il risultato che l’area venne “degradata” a parco naturale e i finanziamenti all’organizzazione che gestiva il memoriale vennero tagliati [13].

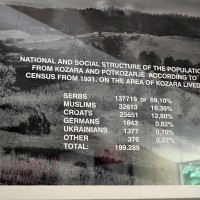

In quegli anni si intensificò una “guerra dei numeri” riguardante le vittime (e la loro appartenenza etnica) che trovarono la morte nel campo, conflitto che continua ancor oggi. Il sito memoriale, e l’annesso museo, ha riaperto i battenti con in nome di Spomen Područie Jasenovac (Jasenovac Memorial Site) e nel 2006 una nuova mostra è stata aperta al pubblico. La nuova mostra, oltre ad eliminare i documenti più cruenti della precedente collezione, trasforma notevolmente la narrativa adottata, concentrandosi maggiormente su un lavoro di ricerca e documentazione sulle vittime individuali e sulle loro storie. Ad oggi, secondo lo Jasenovac Memorial Site, si hanno documenti attestanti la morte di 83.000 vittime circa, delle quali si è riusciti a risalire al nome e ad altri dati biografici. Numero superiore alle stime diramate in Croazia da varie istituzioni (anche vicine al governo) negli anni ’90, che abbassavano drasticamente la stima delle vittime a circa 40.000, ma di gran lunga inferiore a quello propagandato durante il periodo jugoslavo, che si attestava invece attorno alle 700.000 vittime, la maggior parte delle quali di etnia serba. La cifra di 700.000 è quella ancora oggi accettata anche dal memoriale di Donja Gradina, che si trova dall’altra parte del fiume Sava (quindi in territorio serbo-bosniaco), e che prima della guerra faceva parte dello stesso complesso memoriale (fig. 3 e fig. 4).

Non è questa la sede per ripercorrere nel dettaglio i complessi eventi ricordati nei musei, mi concentrerò invece, coerentemente con gli obiettivi dichiarati nel paragrafo precedente, su un’analisi riguardante il tipo di “competizione tra memorie” innescato dalla compresenza di queste due narrative conflittuali (“aggravata” dal confine politico che le divide). Nell’affrontare questo aspetto solitamente ci si sofferma appunto sulle contrastanti “numerologie” adottate dai due centri, per l’enorme divario che le separa, ma è importante considerare anche come varino, nei due centri, le modalità di rappresentazione delle vittime, e i ruoli tematici che “traducono” questi numeri così diversi (anch’essi in fondo confluenti in diverse rappresentazioni del “corpo collettivo” delle vittime, e delle loro diverse grandezze). Ad esempio, come già rilevato, nella parte croata l’enfasi è tutta posta sulle individualità, sulle storie individuali, e ogni riferimento all’appartenenza etnica passa in secondo piano. Questa scelta è evidente nella principale installazione della mostra: i pannelli in vetro sul soffitto ove sono sovrascritti i nomi di tutte le vittime documentate (fig. 5 e fig. 6).

Nella parte serba di Donja Gradina, invece, le vittime sono rappresentate come appartenenti ad un gruppo, le singole individualità sono annullate e confluiscono in “classi etniche, esplicitamente tematizzate attraverso l’impiego di simboli riconoscibili: la croce ortodossa per il popolo serbo, la ruota raggiata per i Rom, la stella di David per gli ebrei, ecc. (fig. 7).

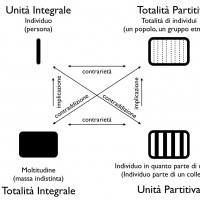

In un certo senso questa differenza nelle strategie di enunciazione e di “attorializzazione” è ancora più significativa della forte discrepanza tra i conteggi delle vittime: abbiamo una contrapposizione forte tra, da una parte (quella croata), un unico attore collettivo, un “fascio attoriale” costituito da tante individualità [14]; dall’altra (quella serbo-bosniaca), degli attori collettivi (i gruppi etnici), in cui le individualità perdono ogni loro caratteristica identitaria singola e “integrale” e che confluiscono nel gruppo che li rappresenta e assorbe. Un’Unità Integrale vs. delle Totalità Partitive dunque. Se osserviamo le valorizzazioni sul quadrato costruito su tale categoria semantica, ci accorgiamo che i valori semantici (e di conseguenza le assiologie) profonde delle due diverse narrative sono diametralmente opposti (fig. 8).

Il quadrato può essere “percorso” seguendo due sensi completamente speculari e opposti tra loro: nella parte croata abbiamo una negazione dell’importanza dell’appartenenza etnica (negazione delle Totalità Partitive) a favore dell’appartenenza a una totalità più grande, quella delle vittime nel loro complesso (Totalità Integrale, per affermare quindi la centralità dell’individualità della vittima (valorizzazione dell’Unità Integrale); nella parte serba, al livello semantico profondo avviene il percorso inverso, ovvero la negazione dell’Identità Integrale (l’individuo) che, spogliato delle sue qualità individuali (affermazione della Unità Partitiva), confluisce nel gruppo etnico (la Totalità Partitiva) [15].

Due narrative dunque mutualmente “esclusive” (una esclude l’altra) si contendono l’occupazione semiotica di uno stesso “paesaggio della memoria”. Non si tratta solo di una “guerra di numeri” circa il totale delle vittime, ma di un confine narrativo stabilito da due narrazioni basate su valorizzazioni diametralmente opposte. Il confine geopolitico, in questo caso, viene rafforzato e ribadito da questo secondo confine narrativo: due narrative contrastanti riferite alla seconda guerra mondiale che tuttavia “tengono traccia” dei conflitti più recenti. Anche il confine narrativo, come quello politico, è un limes, che attraversa un territorio oggetto di una “contesa semiotica” e che entrambe le parti vorrebbero occupare semioticamente (fig. 9).

In chiusura, è interessante notare come in Croazia la narrativa di Jasenovac sia recentemente sempre più affiancata da un’altra narrativa, di segno politico opposto, relativa agli eventi di Bleiburg del maggio 1945. La cittadina di Bleiburg, in Austria, è nota perché verso di essa, alla fine della seconda guerra mondiale, tentò di riparare una colonna di ustaša croati che, non volendo finire nelle mani dei partigiani in territorio jugoslavo, preferì arrendersi presso un comando britannico. Dopo la resa furono, però, consegnati ad un comando jugoslavo che non rispettò la promessa fatta ai britannici, secondo la quale i prigionieri sarebbero stati trattati secondo la convenzione di Ginevra e, secondo alcune fonti, gli jugoslavi si misero a sparare sulla colonna di croati disarmati in quello che nella storia croata (soprattutto dai nazionalisti) viene ricordato come “massacro di Bleiburg”. Nel circondario di Bleiburg vennero in seguito trovate fosse comuni che testimoniamo l’uccisione senza processo di centinaia di fuggitivi collaborazionisti.

In anni recenti, un’associazione croata ha acquistato un pezzo di terreno dove è stato eretto un monumento, meta annuale di pellegrinaggi di cittadini croati, movimenti di estrema destra e nostalgici del regime ustaša. Per alcuni anni il monumento ha avuto anche una sorta di patrocinio del governo croato, e oggi per certi versi Bleiburg appartiene più ai luoghi della memoria nazionale di quanto non lo faccia Jasenovac, la cui memoria risulta invece scomoda [16].

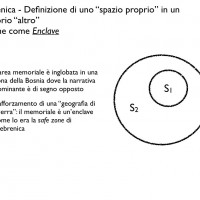

In certi casi, infatti, lo spazio della memoria può essere totalmente inglobato in uno “spazio altro” che non condivide la stessa assiologia valoriale (e la stessa narrativa dunque) del memoriale/monumento. L’esempio del memoriale di Bleiburg, cui si è qui accennato velocemente per la sua esemplarità, è particolarmente illustrativo di una tipologia di confine narrativo di un luogo di memoria, che ne fa una sorta di “exclave narrativa”. In questo senso, il caso di Bleiburg rappresenta bene un esempio di extra-territorialità della memoria, che serve però a rafforzare un confine narrativo e un’assiologia valoriale proiettandola su luoghi della memoria esterni allo “spazio proprio”.

Confini come “enclavi”: Srebrenica

Per certi versi riconducibile allo stesso paradigma dell’extra-territorialità [17], ma con caratteri forse ancora più accentuati, è il caso del memoriale di Srebrenica. Non mi dilungherò con una presentazione approfondita delle vicende riguardanti gli eventi di Srebrenica, del resto ben noti; pochi posti nel mondo oggi più di Srebrenica sono stati in grado di evocare gli orrori della guerra civile e riportare in vita, per la prima volta in Europa dopo la seconda guerra mondiale, i fantasmi del genocidio. Per certi versi Srebrenica simbolizza oggi il luogo del trauma per eccellenza, assieme ad Auschwitz. Questa cittadina bosniaca, che durante la guerra in Bosnia fu dichiarata safe zone dall’Unprofor perché enclave bosgnacca completamente circondata da territori a maggioranza serba, nei primi giorni del luglio 1995 fu occupata dalle milizie serbo-bosniache guidate da Ratko Mladić; l’11 luglio diverse migliaia di civili bosgnacchi (il numero attestato è attualmente superiore a 8.000) furono trucidati in un’operazione che venne in seguito giudicata dal Tribunale Internazionale per l’ex Jugoslavia come genocidio.

Il Memoriale di Srebrenica-Potočari (Srebrenica-Potočari Memorial Centre and Cemetery to the Victims of the 1995 Genocide) è stato edificato principalmente con fondi provenienti dalla comunità internazionale, ed è fondamentalmente costituito da due parti: da una parte c’è il cimitero, dove sono seppellite le più di 8.000 vittime (di cui sono stati rinvenuti i resti) degli eccidi compiuti dalle milizie serbo-bosniache, e che ogni anno accoglie le sepolture dei nuovi resti che vengono ritrovati nei terreni circostanti; dall’altra parte della strada c’è il capannone industriale che ospitava il Dutch Bat, il battaglione olandese che avrebbe dovuto proteggere la popolazione civile musulmana di Srebrenica dalle violenze delle truppe paramilitari serbe [18]. Uno “spazio sacro”, di una memoria sacralizzata, dunque, dove ogni anno si svolgono le cerimonie di inumazione e funzioni religiose, contro un altro spazio con una funzione memoriale, di ricerca ed educativa: un complesso spazio di mediazione tra le attività “forensiche” (è all’interno del capannone che vengono ospitati i resti umani periodicamente ritrovati e preparati per l’inumazione in cerimonie pubbliche), “rituali” (è uno spazio di lutto e commemorazione dei defunti), critiche ed educative (il memoriale ospita numerose mostre e attività di comunicazione). Ma per certi versi si tratta ancora di un contenitore vuoto, in attesa di una vera e propria “forma narrativa”, e molte aree del capannone sono ancora in attesa di una memorializzazione, come le stanze che ospitarono i soldati olandesi, dove sono ancora presenti numerosi graffiti osceni fatti dagli stessi soldati, che rappresentano una preziosa testimonianza ma evidentemente difficili da integrare in un quadro narrativo coerente (fig. 10 e fig. 11).

Dal punto di vista adottato in questo saggio, però, è ancora più interessante andare a vedere cosa succede nei dintorni del memoriale, che tipo di memorie vengono commemorate, raccontate e trasmesse attraverso altri monumenti e memoriali. Anche Srebrenica si trova infatti in Republika Srpska, in una zona dunque a maggioranza serba.

Alcuni centri abitati serbi subirono nel periodo degli eccidi di Srebrenica degli attacchi da parte delle milizie bosgnacche guidate da Naser Orić, e oggi in quei centri abitati sono stati edificati monumenti e cimiteri che commemorano quegli eventi. Monumenti meno noti, più poveri, situati “dal lato sbagliato della storia”, dato che commemorano quelli che secondo la comunità internazionale sono i carnefici, questi monumenti raccontano un’altra storia, dove i carnefici diventano vittime. Monumenti come il memoriale di Kravica, o il cimitero monumentale di Bratunac, paesini a pochi chilometri di distanza da Srebrenica, ricordano i defunti uccisi dalle scorribande dei miliziani di Orić, invertendo la narrazione di Srebrenica e piangendo quello che viene qui presentato come un altro genocidio a parti inverse (fig. 12 e fig. 13).

Lasciando da parte ogni giudizio storico, e senza la pretesa di voler analizzare i complessi fatti storici cui questi memoriali si riferiscono, siamo in presenza ancora una volta di narrative della memoria in aperto conflitto, e che tracciano in questi luoghi profondi solchi di divisione, dei confini simbolici. Se nel caso di Jasenovac si poteva parlare di una diversa strategia nella “attorializzazione” della vittima, qui siamo in presenza di un caso ancora più estremo, il totale ribaltamento dei ruoli di vittima e carnefice. Srebrenica oggi, già enclave etnica durante la guerra, continua ad essere un’enclave della memoria in un territorio dove narrative contrastanti, seppur più deboli, sono maggioritarie. Sintomatica di questa ancora attuale volontà di “pulizia etnica” l’edificazione di un ristorante sulle rovine di una moschea, di cui restano ancora poche tracce. La produzione di un luogo della memoria, il memoriale di Potočari, ha paradossalmente implicato dunque un rafforzamento della geografia di guerra: il memoriale è un’enclave così come lo era la safe zone di Srebrenica (fig. 14).

Confini come soglie: Prijedor

Ancora più complesse le dinamiche di scontro tra diverse narrative della memoria nella zona di Prijedor, nella Bosnia settentrionale, sempre in Republika Srpska. Questa regione, nel 1992, fu soggetta a terribili e sistematiche operazioni di pulizia etnica ai danni della popolazione bosgnacca, come testimoniato anche dalla presenza di veri e propri campi di concentramento dei prigionieri bosgnacchi (combattenti e civili). Recentemente sono state scoperte nuove fosse comuni che stanno facendo rivedere al rialzo le stime delle vittime delle uccisioni da parte delle milizie paramilitari serbe.

Date queste premesse, la costruzione di un monumento a Kozarac, piccola municipalità vicina a Prijedor ma a maggioranza musulmana (inglobata tuttavia in una regione con un numero preponderante di serbi), potrebbe essere interpretato come un passo avanti nell’ottica di un processo di riconciliazione — e quindi di attenuazione di un confine narrativo. Ma le cose sono più complicate, e per certi versi il monumento di Kozarac rappresenta un’eccezione in questa regione (riconducibile all’alto numero di bosgnacchi che vivono in questo centro abitato), e quindi un’ennesima “enclave della memoria” all’interno di una zona dove prevale una narrativa contrastante — sebbene qui la moltiplicazione delle narrative sia ancora più difficile da districare, come vedremo (fig. 15).

Consideriamo infatti un altro monumento nel circondario, che si riferisce ad un periodo storico precedente, ovvero il Monumento alla Rivoluzione (opera di Dušan Džamonja) edificato nel 1972 a Mrakovica (a pochi chilometri da Prijedor e Kozarac) per commemorare la battaglia del Kozara combattuta nel 1941 tra i nazisti e i partigiani jugoslavi, la cui sconfitta portò all’internamento di decine di migliaia, tra combattenti partigiani e civili, nel campo di concentramento di Jasenovac. Il museo adiacente al monumento ha ospitato, sino alla fine della Jugoslavia, una mostra che celebrava, con uno stile retorico del tutto simile alla mostra di Jasenovac del periodo titino, le conquiste del socialismo jugoslavo e la sconfitta del nemico fascista. Successivamente venne allestita un’altra mostra, di stampo chiaramente nazionalista, dedicata ai “genocidi subiti dal popolo serbo” nel XX secolo [19]. Solo recentemente, grazie anche all’iniziativa di una ONG italiana, è stato avviato un dibattito che ha coinvolto direttori di musei bosniaci, serbi e croati alla fine del quale si è deciso di ripristinare, con un qualche “lavoro di editing”, la precedente mostra di epoca socialista. Nonostante ciò, un’imponente croce ortodossa alta diverse decine di metri, piantata di fronte alla scalinata di accesso al monumento, chiarisce ancora come i segnali di una volontà di “territorializzazione etnica” siano ancora fortemente presenti (fig. 16, fig. 17, fig. 18 e fig. 19).

Dunque, anche in questo caso, un’apparente disattivazione di un confine di memoria ottenuta tramite la rimozione della mostra nazionalista serba e la ricollocazione di una mostra che aveva se non altro il pregio di ridare voce ai valori di fratellanza e unità predicati dalla Jugoslavia socialista, nasconde in realtà livelli diversi di “usi del passato”. La narrazione nazionalista serba infatti si sovrappone, distorcendola e “cannibalizzandola”, a quella precedente socialista [20], cercandovi “argomenti narrativi” per narcotizzare e nascondere un’altra importante narrativa della memoria, quella musulmano-bosniaca della pulizia etnica subita ad opera delle milizie serbe in quella regione.

Che la narrativa bosgnacca sia ridotta quasi all’invisibilità risulta evidente dalla mancata monumentalizzazione di quelli che durante la guerra in Bosnia nel ’92-’95 furono veri e propri campi di prigionia, come Omarska, Trnopolje, Keraterm, dove molti musulmani vennero detenuti, torturati e uccisi. Ad esempio, nonostante le iniziative di diverse associazioni, tra cui quella dei sopravvissuti del campo di Omarska, che chiedono di trasformare in monumento la famigerata “casa bianca” del campo dove le milizie serbe compirono gli efferati crimini contro i prigionieri [21], nessuna “memoria ufficiale” oggi consacra quei luoghi come luoghi istituzionali della memoria. Viceversa, numerosi sono i tentativi di monumentalizzazione di quegli stessi luoghi a volte anche da parte delle amministrazioni serbe di quelle municipalità, come ad esempio il monumento dedicato a “Tutti i soldati serbi uccisi in guerra” di fronte al sito del campo di Trnopolje camp (costruito nel 1999) o la croce commemorativa dei soldati serbi nel centro di Prijedor (fig. 20).

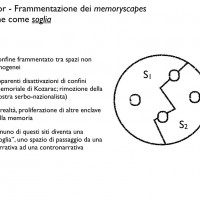

Per riassumere, si potrebbe parlare, per la zona di Prijedor, di “confini narrativi” frammentati che dividono spazi non assiologicamente omogenei, nonostante la prevalenza di narrative serbo-nazionaliste. Il monumento dedicato ai bosniaci a Kozarac e il “ripristino” della mostra socialista (e conseguentemente della narrativa della “fratellanza e unità” tra popoli del periodo titino), che ad uno sguardo superficiale potrebbero essere interpretati come tentativi di disattivazione di un confine diviso della memoria, agevolano, in realtà, un rafforzamento di tale confine. Si assiste, dunque, anche qui, alla proliferazione di “enclave” della memoria in competizione tra loro, e a cortocircuiti tra memorie più recenti (le guerre degli anni ’90) e quelle più vecchie (soprattutto della seconda guerra mondiale), che attivano e mettono in contrasto diverse temporalità storiche. Ogni sito può quindi diventare potenzialmente una “soglia”, un luogo di passaggio da una narrativa ad una contronarrativa (come i campi in cui venivano detenuti i bosniaci, che diventano luogo di una contro-memoria serbo-nazionalista, o i luoghi della memoria della seconda guerra mondiale, che vengono rideclinati anch’essi in un’ottica nazionalista) (fig. 21).

Confini come frontiere: Mostar

L’ultimo esempio riguarda la città di Mostar, nell’Erzegovina meridionale. Nonostante siano passati decenni dalla guerra che ne aveva lacerato il tessuto sociale e urbano, e nonostante nessun confine politico oggi la attraversi, Mostar può ancora essere considerata, sotto molti aspetti, una città divisa: Mostar Est è una città prevalentemente bosgnacca, mentre Mostar Ovest è una città prevalentemente croata. Una sorta di duplicazione della città, ravvisabile anche nei diversi “stili” estetici, architettonici, di “pratiche urbane” che caratterizzano le due metà della stessa città, due parti che raramente entrano in comunicazione, molto spesso in conflitto [22].

La città è nota, tra le altre cose, per le vicende legate allo Stari Most, il bellissimo ponte ottomano, patrimonio Unesco, che venne distrutto dall’artiglieria croata divenendo una sorta di icona, assieme alle rovine di città come Sarajevo e Vukovar, del carattere “urbicida” della guerra condotta dai gruppi nazionalisti. La ricostruzione del ponte, terminata nel 2005, avrebbe dovuto contribuire a ricostruire il tessuto sociale della città, ma questo obiettivo resta oggi ancora lontano, e il ponte è divenuto un ulteriore elemento di divisione, dato che solo una parte della città, quella bosgnacca, si identifica con esso, mentre molti tra i nuovi abitanti della parte croata non l’hanno mai visitato, pur vivendo nella stessa città (fig. 22).

Le divisioni interne alla città sono leggibili nella sua superficie, nelle sue pratiche di “demarcazione del territorio”. Due elementi bastano a rendere visivamente conto della “concorrenza di narrative” che caratterizza oggi Mostar: l’alta croce cattolica edificata sul Monte Hum che domina tutto il paesaggio urbano ma che sembra quasi voler “marcare” la presenza croata all’interno della città, e un piccolo “monumento spontaneo” posizionato nei pressi del ponte ricostruito dagli abitanti della parte est: una piccola pietra con su incise le parole “Don’t forget!”, quasi a voler negare il tentativo di pacificazione forzata (e di “amnestia/amnesia del passato) iscritto in quell’operazione di soft diplomacy, per molti versi condivisibile e pure legittima, operata dalla comunità internazionale con la ricostruzione del ponte. Una sovra-rappresentazione di simboli identitari opposti caratterizza la città, come spesso accade, come si diceva all’inizio, nelle zone di confine. A Mostar, queste “segnature spaziali” dell’identità assumono spesso la valenza di un autentico sistema pronominale, in cui si stabiliscono le posizioni: “noi stiamo qui, e siamo diversi da voi che state lì” (fig. 23 e fig. 24).

Questa incrementata attività semiotica raggiunge l’apice nei pressi di una strada, il bulevar, che durante la guerra costituì la linea del fronte tra croati e musulmani dentro la città, e che tuttora continua a dividerla in altre forme. Tutte le “manovre semiotiche” di territorializzazione che, da una parte e dall’altra, si “contendono” la città (imprimendovi “segni” diversi e opposti nel valore), si addensano in questa zona, che è diventata una sorta di “spazio neutro” dove le narrative visibili sono talmente tante da annullarsi tra loro: ai simboli degli opposti nazionalismi bosgnacco e croato, inoltre, in questa zona si sovrappongono anche le memorie della guerra stessa (rievocata dalle numerose rovine ancora presenti) e memorie precedenti alla guerra (come un monumento ai partigiani posizionato sul bulevar, che non può far a meno di rievocare l’altro importante monumento ai partigiani della città, costruito da Bogdanović, e che si trova oggi in rovina nella parte croata della città), generando una sorta di cortocircuito che ne fa una terra di nessuno, in cui nessuno può permettersi di far prevalere la propria narrativa (fig. 25).

Nonostante le due metà della città siano caratterizzate dalla presenza di numerosi monumenti “di parte”, questa zona resta povera di segni di demarcazione espliciti. Non stupisce dunque che, quando qualche anno fa, proprio su questa strada, comparve all’improvviso un monumento che celebrava i soldati bosgnacchi caduti nella guerra, passarono solo pochi giorni prima che qualcuno lo facesse esplodere con della dinamite. Come già sottolineato, monumenti simili, ispirati da una retorica nazionalista, sono già presenti nella città (come nei pressi del Rondo, nella parte ovest, dove si trova il monumento ai “difensori della città”, ovvero quelle milizie croate che ne rasero al suolo il centro storico) e raramente hanno subito atti di vandalismo [23]. Quello bosniaco, troppo vicino al “fronte” del boulevard, fu invece fatto esplodere: forse perché aveva osato “invadere” la “terra di nessuno” che ogni confine disegna attorno a sé? (fig. 26 e fig. 27)

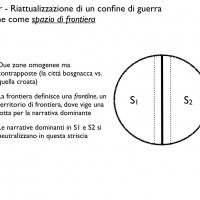

In altre parole, il confine, spaziale, che divide le due zone “narrativamente omogenee” della città funziona come una “frontiera”, una frontline neutra dove la lotta per la narrativa dominante deve sospendersi per permettere alle due narrative di continuare a competere in maniera “paritaria” (fig. 28).

Un ultimo esempio, per concludere: il Padiglione 17 ad Auschwitz

In queste pagine ho provato ad accostare luoghi e paesaggi della memoria molto diversi fra loro e, per certi versi, eterogenei: un memoriale costruito sul sito di un campo nazista, un altro sul luogo di uno del più recenti crimini contro l’umanità compiuti nel territorio europeo, ma anche luoghi di memorie non istituzionali e “minori”, e ancora monumenti socialisti della seconda guerra mondiale, per finire quindi con una strada di una città. Cosa hanno in comune tutti questi casi? Certamente il fatto di essere tutti caratterizzati dalla presenza di “confini”, di natura diversa, confini politici, geografici, etnici, culturali. In certi casi si tratta di confini spaziali, politici, in grado di giocare un ruolo in altri conflitti, riguardanti l’interpretazione e la valorizzazione del passato, in altri casi, si tratta invece di confini narrativi, semiotici, che finiscono poi per tradursi, incarnarsi, in confini veri e propri, spaziali, invisibili ma con effetti tangibili, e che possono entrare in relazione con confini politici veri e propri, rafforzandoli, ribadendoli, indebolendoli o rinegoziandoli

Per concludere vorrei solo accennare ad un ultimo esempio, che potremmo considerare, coerentemente con la classificazione qui proposta, un altro “luogo della memoria extra-territoriale”: il padiglione jugoslavo nel campo di Auschwitz. Com’è noto, nel museo di Auschwitz I i diversi padiglioni ospitano da anni delle mostre nazionali sull’Olocausto; quello jugoslavo, come si può facilmente immaginare, è chiuso da diversi anni, da quando la Jugoslavia ha smesso di esistere. Recentemente, per iniziativa dell’Unesco, si sta discutendo l’ipotesi di ri-allestire una nuova mostra gestita da rappresentanti dei nuovi sei stati nati dalle ceneri della Jugoslavia: Serbia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Macedonia (la lista non include il Kosovo, dato che il suo riconoscimento internazionale è ancora incerto). Il progetto si intitola “Culture: a Bridge to Development”: l’implicito dell’iniziativa è dunque che quelle stesse memorie che nel loro “luogo di appartenenza originario” sono divise, valorizzate in modi diversi, “in lotta” fra loro, dovrebbero trovare in una sede extra-territoriale (anzi, in quella che alcuni considerano la “capitale morale” d’Europa, Auschwitz) un’inaspettata ricomposizione. Scopriremo tra qualche anno se si trattava di una scommessa fondata, in grado di produrre visioni compatibili sul passato o solo l’ennesimo tentativo di “europeizzazione della memoria” [Radonić 2011].

Galleria di immagini

Fig. 1. L’attuale confine EU e la Vojska Krajna

Fig. 1. L’attuale confine EU e la Vojska Krajna Fig. 2. Il “fiore” di Bogdanović

Fig. 2. Il “fiore” di Bogdanović Fig. 3. Il museo nella parte croata (JUSP)

Fig. 3. Il museo nella parte croata (JUSP) Fig. 4. Il museo nella parte serbo-bosniaca (Memorial Zone Donja Gradina)

Fig. 4. Il museo nella parte serbo-bosniaca (Memorial Zone Donja Gradina) Fig. 5. Particolare dell’installazione con i nomi delle vittime sul tetto

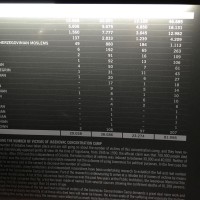

Fig. 5. Particolare dell’installazione con i nomi delle vittime sul tetto Fig. 6. Questa tabella, che non occupa una posizione centrale nella mostra, è uno dei pochi elementi a dare informazioni precise sull’appartenenza etnica delle vittime

Fig. 6. Questa tabella, che non occupa una posizione centrale nella mostra, è uno dei pochi elementi a dare informazioni precise sull’appartenenza etnica delle vittime Fig. 7. I tabelloni con il conteggio delle vittime, suddivise per appartenenza etnica

Fig. 7. I tabelloni con il conteggio delle vittime, suddivise per appartenenza etnica Fig. 8. Quadrato semiotico che esprime i processi di “attorializzazione” delle vittime nei due memoriali. I diversi percorsi interni al quadrato definiscono le due opposte assiologie e le diverse strategie di rappresentazione, collettiva o individuale, delle vittime

Fig. 8. Quadrato semiotico che esprime i processi di “attorializzazione” delle vittime nei due memoriali. I diversi percorsi interni al quadrato definiscono le due opposte assiologie e le diverse strategie di rappresentazione, collettiva o individuale, delle vittime Fig. 9. Confine come Limes a Jasenovac

Fig. 9. Confine come Limes a Jasenovac Fig. 10. Il cimitero delle vittime del Genocidio

Fig. 10. Il cimitero delle vittime del Genocidio Fig. 11. Il capannone che ospitava il Dutch Bat

Fig. 11. Il capannone che ospitava il Dutch Bat Fig. 12. Il monumento di Kravica dedicato ai combattenti serbi

Fig. 12. Il monumento di Kravica dedicato ai combattenti serbi Fig. 13. Il cimitero delle vittime della guerra a Bratunac

Fig. 13. Il cimitero delle vittime della guerra a Bratunac Fig. 14. Srebrenica come enclave della memoria

Fig. 14. Srebrenica come enclave della memoria Fig. 15. Monumento a Kozarac dedicato alle vittime della pulizia etnica

Fig. 15. Monumento a Kozarac dedicato alle vittime della pulizia etnica Fig. 16. Il Monumento del 1972 nel parco Kozara

Fig. 16. Il Monumento del 1972 nel parco Kozara Fig. 17. Interni del museo del parco Kozara con la vecchia mostra del periodo socialista recentemente ricollocata

Fig. 17. Interni del museo del parco Kozara con la vecchia mostra del periodo socialista recentemente ricollocata Fig. 18. Tabellone della mostra sui genocidi subiti dal popolo serbo integrato nella mostra socialista

Fig. 18. Tabellone della mostra sui genocidi subiti dal popolo serbo integrato nella mostra socialista Fig. 19. Croce ortodossa di fronte alla scalinata di accesso al monumento della rivoluzione

Fig. 19. Croce ortodossa di fronte alla scalinata di accesso al monumento della rivoluzione Fig. 20. Monumento commemorativo ai combattenti serbi nel centro di Prijedor

Fig. 20. Monumento commemorativo ai combattenti serbi nel centro di Prijedor Fig. 21. Spazi-soglia nella regione di Prijedor

Fig. 21. Spazi-soglia nella regione di Prijedor Fig. 22. Lo Stari Most ricostruito nel 2005

Fig. 22. Lo Stari Most ricostruito nel 2005 Fig. 23. Monumento “spontaneo” vicino al ponte

Fig. 23. Monumento “spontaneo” vicino al ponte Fig. 24. Croce cattolica che domina il panorama della città sul Monte Hum

Fig. 24. Croce cattolica che domina il panorama della città sul Monte Hum Fig. 25. Il Bulevar

Fig. 25. Il Bulevar Fig. 26. Monumento commemorativo vicino al bulevar fatto esplodere

Fig. 26. Monumento commemorativo vicino al bulevar fatto esplodere Fig. 27. Monumento ai veterani in Piazza della Grande Croazia

Fig. 27. Monumento ai veterani in Piazza della Grande Croazia Fig. 28. Fascia di frontiera a Mostar

Fig. 28. Fascia di frontiera a Mostar

Bibliografia

- Andrić I. 19602014, Il ponte sulla Drina, Milano: Mondadori.

- Corritore N., Rossini, A. 2007, Il secolo di Bogdanović, intervista a Bogdan Bogdanović, «Osservatorio Balcani e Caucaso», 11 maggio 11. http://www.balcanicaucaso.org/Dossier/Dossier/Il-secolo-di-Bogdanovic-I-37338

- Dahlman C. 2005, Geographies of Genocide and Ethnic Cleansing: The Lesson of Bosnia-Herzegovina, in Flint C. (ed.) 2005, The Geography of War and Peace. From Death Camps to Diplomats, Oxford: Oxford University Press.

- Dell’Agnese E., Squarcina E. (eds.) 2002, Geopolitiche dei Balcani: luoghi, percorsi, narrazioni, Milano: UNICOPLI.

- Greimas A.J. 1976, Sémiotique et sciences sociales, Paris: Éditions du Seuil (Trad. it. 1991, Semiotica e scienze sociali, Corno D. (ed.), Torino: Centro Scientifico Editore)

- Greimas A. J., Courtés J. 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris: Hachette. (Trad. it. 2007, Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, Milano: Bruno Mondadori.).

- Hammad M. 2004, Présupposés sémiotiques de la notion de limite, in Neve M., Cervelli P., Hammad M., Licini P. 2004, Il senso dello spazio, «Documenti di Lavoro e pre-pubblicazioni», 330-332/C, Urbino: Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica - CiSeL, 36-49.

- Hammad M. 2006, Lire l’espace, comprendre l’architecture: essais sémiotiques, Paris: Geuthner.

- Iveković R. 1999, La balcanizzazione della ragione, Roma: Manifestolibri.

- ———1999, Autopsia dei Balcani. Saggio di psico-politica, Milano: Raffaello Cortina.

- Karahasan D., JanigroN. 1995, Il centro del mondo: Sarajevo, esilio di una città, Milano: Il Saggiatore.

- Lotman J.M., 1985, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, Venezia: Marsilio.

- Lotman J. M., Uspenskij B. A. 1975, Tipologia della cultura, Milano: Bompiani.

- Gunzburger Makaš E. 2007, Representing Competing Identities : Building and Rebuilding in Postwar Mostar, Bosnia-Herzegovina, Ph. D. Dissertation: Cornell University.

- Malavolti S. 2009, Eccesso di memoria, eccesso di oblio, «Osservatorio Balcani e Caucaso», 20 gennaioJanuary 20. http://www.balcanicaucaso.org/Tutte-le-notizie/Eccesso-di-memoria-eccesso-di-oblio-44359.

- Marzo Magno A. (ed.) 2001, La guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991-2001: i fatti, i personaggi, le ragioni dei conflitti, Milano: Il Saggiatore.

- Matvejević P. 2008, Confini e frontiere. Fantasmi che non abbiamo saputo seppellire, Trieste: Asterios Editore.

- Mazzucchelli F. 2010, Urbicidio. Il senso dei luoghi tra distruzioni e ricostruzioni nella ex Jugoslavia, Bologna: Bononia University Press.

- ———2015, Of Bridges and Borders: Post-War Urban Geographies in Mostar, in Couroucli M., Marinov T. 2015, Balkan Heritages. Negotiating History and Culture, Farnham: Ashgate, 133-159.

- Montanari F. 2014, Prijedor 2013. Vuoti di spazio e vuoti di memoria, in Savarese N., Pezzini I., (eds.) 2014, Spazio pubblico. Fra semiotica e progetto, Roma: INU.

- Morrow E. 2012, How (Not) to Remember: War Crimes, Memorialisation and Reconciliation in Bosnia-Herzegovina, MA Cultural Heritage Management Dissertation: University of York.

- Pirjeveć J. 2001, Le guerre jugoslave. 1991-1999, Torino: Einaudi.

- Radonić L. 2011: Croatia: Exhibiting Memory and History at the “Shores of Europe”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 3: 355-367.

- Little A. 1996, The Death of Yugoslavia (revised edition), London: Penguin Group and BBC Books.

- Toal G., Dahlman C. T. 2011, Bosnia Remade. Ethnic Cleansing and Its Reversal, Oxford: Oxford University Press.

- Todorova M. N. 1997, Imagining the Balkans, Oxford: Oxford University Press.

- Van der Laarse R., Mazzucchelli F., Reijnen C. 2014 (ed.), Traces of Terror, Signs of Trauma. Practices of (Re)Presentation of Collective Memory in Space in Contemporary Europe, Milano: Bompiani. «Versus. Quaderni di studi semiotici», 119.

- Violi P. 2014, Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia, Milano: Bompiani.

- Zanini P. 1997, Significati del confine: i limiti naturali, storici, mentali, Milano: Mondadori.

Note

1. Della stessa autrice cfr. anche Ivekovic 1999, un saggio che affronta il processo di disgregazione della Jugoslavia dal punto di vista di una “psicopolitica”, come la definisce l’autrice.

2. Cfr. il recente volume di Patrizia Violi 2014, intitolato appunto Paesaggi della memoria, che riprende la nozione di memoryscapes proponendo una metodologia per la loro analisi semiotica.

3. Il riferimento obbligato è all’opera di Maria Todorova, in particolare modo Imagining the Balkans [1997]. Cfr. anche Matvejević 2008.

4. Mi riferisco qui alla nozione di competing memories elaborata nel contesto della ricerca internazionale “Terrorscapes. Transnational Memory of Totalitarian Terror and Genocide in Postwar Europe”, coordinata da Rob van der Laarse e Georgi Verbeeck e finanziata da NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies), AHRC (Arts and Humanities Research Council, UK), VU Amsterdam, NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) e Memorial Centre Camp Westerbork. Nel corso della ricerca sono stato incaricato di organizzare un viaggio di ricerca in Serbia, Bosnia Erzegovina e Croazia per approfondire il tema delle memorie divise in ex Jugoslavia. Le riflessioni che seguono si basano soprattutto su osservazioni e discussioni riconducibili a quel viaggio di ricerca. Informazioni sul viaggio sono disponibili all’indirizzo http://www.terrorscapes.org/former-yugoslavia-research-trip.html, cfr. anche il volume collettivo a cura di Van der Laarse, Mazzucchelli, Reijnen, 2014.

5. Sulla genesi della nozione moderna di confine e sulla sua relazione con la frontiera militare dell’Impero Austroungarico (ma anche per “una archeologia” del concetto di confine), cfr. Zanini 1997.

6. La bibliografia sulle guerre jugoslave è sterminata, mi limiterò qui a segnalare l’ottimo Pirjeveć 2001, Silber, Little 1999, Marzo Magno 2001.

7. Su questo aspetto cfr. anche Dell’Agnese, Squarcina 2002; Toal, Dahlman 2011.

8. Non è questa la sede per una discussione sul carattere del multiculturalismo in Bosnia, mi pare tuttavia doveroso segnalare un riferimento letterario, ovvero l’opera del premio Nobel Ivo Andrić (primo fra tutti sicuramente il suo Il ponte sulla Drina scritto nel 1945 e tradotto in talia nel 1960), e un bellissimo saggio di Karahasan [1995] che, seppur trattando principalmente di Sarajevo, affronta con grande acume la questione dell’incontro/scontro tra culture in Bosnia. Cfr. inoltre su questo punto Matvejević 2008.

9. Alla base di questa affermazione c’è la semiotica narrativa di Greimas (cfr. in particolare Greimas Courtés 1979).

10. Per la tipologia dei confini mi rifaccio, reinterpretandolo liberamente, ad Hammad 2004.

11. Si veda a questo proposito la bella intervista realizzata da Osservatorio Balcani e Caucaso a Bogdanović: Corritore, Rossini 2007.

12. Negli anni della guerra il museo fu ripetutamente vandalizzato e saccheggiato, e pure colpito durante operazioni militari. La collezione del museo riuscì a scampare ai saccheggi grazie al direttore del museo che nel 1991 riuscì a trasferire parte della collezione in territorio bosniaco (allora ancora jugoslavo, e comunque nella parte a maggioranza serba della Bosnia). Quello che restava venne salvato dall’esercito jugoslavo e trasportato prima negli archivi della Republika Srpska e poi trasferito a New York presso l’Holocaust Museum, che poi rispedì la collezione in Croazia solo nel 2004.

13. Sulle vicende che hanno interessato il monumento e il centro, si veda il sito web ufficiale dello JUSP, prodigo di informazioni http://www.jusp-jasenovac.hr. Anche Donja Gradina ha un sito web, già dalla home page molto diverso da quello dello JUSP: http://www.jusp-donjagradina.org/eng/.

14. Il fatto che la mostra del centro concentri tutta l’attenzione sugli individui riflette un obiettivo più a lungo termine del centro, impegnato oggi in numerose attività di ricerca volte a ricostruire le singole biografie. Per una opinione critica rispetto a questa scelta cfr. Radović 2011, secondo la quale la nuova mostra sarebbe caratterizzata da un tentativo di «europeizzazione della memoria».

15. Per una discussione sul quadrato Unità vs. Totalità. cfr. Greimas 1976.

16. In un recente discorso, la presidente croata Kolinda Grabar Kitarović ha di fatto messo sullo stesso piano il massacro di Bleiburg e Jasenovac.

17. Si sottolinea come qui con extraterritorialità si intenda specialmente una caratteristica relativa alle narrative della memoria in relazione alle altre narrative presenti nello spazio circostante.

18. Un’analisi puntuale degli spazi del memoriale è contenuta nella tesi di Master di Ed Morrow 2011.

19. Devo le notizie su questa mostra, ora rimossa e per la quale non sono riuscito a reperire documentazione fotografica, allo storico Simone Malavolti, che ripercorre le vicende che hanno interessato Mrakovica e il memoriale del parco Kozara in un articolo pubblicato su Osservatorio Balcani [Malavolti 2009].

20. Si consideri che alcuni pannelli della mostra degli anni ’90, quelli “meno ideologici”, sono stati conservati e integrati nella mostra socialista ricollocata.

21. Il sito è una miniera che appartiene oggi alla compagnia Arcelor-Mittal, che si oppone alla monumentalizzazione, mentre gli organi amministrativi della Repubblica Srpska stanno ovviamente facendo poco per sostenere la causa delle associazioni di sopravvissuti.

22. Per una discussione più estesa mi permetto di rinviare ad un mio saggio sulle ricostruzioni della città dopo la guerra [Mazzucchelli 2015]. Un’ottima ed esauriente analisi storica delle ricostruzioni a Mostar è in Makas 2007.

23. Quello croato è stato vandalizzato solo una volta proprio in “rappresaglia” alla distruzione del monumento bosniaco.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2024

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2024