Tra il 18 settembre 2022 e il 23 aprile 2023, il Palazzo Ducale di Guastalla, cittadina in provincia di Reggio Emilia, ha ospitato una mostra in occasione del cinquecentesimo anniversario della prima circumnavigazione del mondo. La spedizione, iniziata nel 1519 sotto il comando di Ferdinando Magellano, si concluse nel 1522 sotto la guida del marinaio spagnolo Juan Sebastián de Elcano. Erano partiti 250 uomini su cinque navi. Ne tornarono 18 a bordo dell’unica imbarcazione superstite. Tra questi vi era anche Antonio Pigafetta, italiano originario di Vicenza, forse il più famoso narratore di questo importante viaggio. La mostra di Guastalla, lungi dal voler adottare un tono celebrativo, si è posta come obiettivo di offrire una riflessione su uno degli eventi fondanti della modernità, al netto della difficile eredità morale e storica di questa esperienza. L’esposizione, intitolata Il giro del mondo in 500 anni, ha rappresentato una sfida importante per una realtà di provincia, le cui attività espositive sono di solito collocate all’interno dell’orizzonte culturale locale. Senza trascurare quest’ultimo, bensì valorizzandolo, si è voluto offrire un tema e un percorso di carattere globale, in grado di offrire prospettive originali. La mostra ha riscosso un successo inaspettato, attirando attenzioni da oltre i confini limitrofi. Grazie a una politica del “chilometro zero”, con l’utilizzo di materiale proveniente dagli archivi e dalla biblioteca locale, altri enti hanno espresso interesse per questa modalità espositiva. Nelle prossime righe ho condiviso alcune riflessioni su questa piccola sfida espositiva e didattica.

I Gonzaga e la prima circumnavigazione

Quando Antonio Pigafetta rimise piede sulla terra ferma nella vecchia Europa – correva il settembre del 1522 – era persona sgradita in molte corti europee. Il suo mentore, Ferdinando Magellano, sotto la cui guida era partito tre anni prima da Siviglia per raggiungere le Molucche e rivendicarle in nome della monarchia ispanica, era morto miseramente in uno scontro con i nativi di un “nuovo” arcipelago raggiunto dalle navi europee: le Filippine. In quel frangente, va detto, Magellano aveva capito che la sua missione era fallita sotto vari punti di vista: politico, economico, religioso. La battaglia contro Lapulapu, così si chiamava il capotribù che guidò gli abitanti locali contro gli invasori, dimostrava inoltre che la conversione e la sottomissione di quei popoli non sarebbe stata facile.

L’intuizione che anni prima aveva spinto l’esploratore lusitano a cercare l’appoggio della monarchia ispanica dopo essere stato allontanato dal Portogallo, sua patria d’origine, era che le Isole delle Spezie si trovassero in un estremo angolo di mondo che ancora ricadeva nella parte di emisfero affidata alla Spagna dal Trattato di Tordesillas nel 1494. Tutto ciò, come si resero conto i cosmografi imbarcatisi nel 1519, dopo un viaggio senza precedenti e molti pericoli, non era vero. Il complesso calcolo della longitudine effettuato dal matematico Andrés de San Martín rivelava una realtà diversa; era probabile che le agognate Isole si trovassero in realtà nell’emisfero portoghese. I problemi di Magellano, inoltre, non si limitavano alla delusione per la mancata rivendicazione dell’arcipelago; un rischio di cui tutti erano consapevoli. Il capitano, nel corso del viaggio, si era fatto molti nemici tra i quadri degli ufficiali, composti da aristocratici castigliani, che mal tolleravano i suoi modi dispotici. Agli occhi degli spagnoli Magellano era forse una spia, o al meglio un traditore. Certo, a Ferdinando non mancava qualche amico, tra cui alcuni parenti imbarcatisi con lui, come Duarte Barbosa, suo cognato, ma non solo. Uno dei suoi più fedeli accoliti era Antonio Pigafetta, che riconobbe subito nel portoghese il leader in grado di condurlo in un viaggio ai confini del mondo. Antonio, però, apparteneva al partito di minoranza, per così dire, e quando le cose si misero male preferì tenere per sé le sue convinzioni mentre tornava in condizioni drammatiche sull’unica nave superstite, la Victoria, comandata da un rivale di Magellano, il navigatore Juan Sebastiàn Elcano.

Nessuno immaginava che Antonio Pigafetta avrebbe ribaltato le sorti della memoria di Magellano, costruendo un mito duraturo, messo in discussione solo in tempi recenti, ma per ben altri motivi rispetto a cinquecento anni orsono. Gli inizi di questa storia non furono semplici. Pigafetta, originario di Vicenza, portava con sé gli appunti del memorabile viaggio, dal quale era giunto provato ma incolume insieme ad altri 17 uomini, dei circa 250 che erano partiti. Il desiderio di pubblicare le sue memorie di viaggio era mosso da vari motivi. In primis la volontà di immortalare letterariamente l’epico periplo, consegnandolo ai posteri, insieme all’ambizione di costruirsi una solida fama di scrittore, e perché no, assicurarsi buone entrate. Antonio iniziò a cercare la protezione e il patronato di qualche testa coronata ma con disappunto si trovò tutte le porte chiuse, a Lisbona, a Madrid e a Parigi. Nessuno era interessato a pubblicare un libro riguardante le gesta di un traditore. Dovette rientrare nella natia Italia per trovare finalmente qualcuno interessato alla storia; una piccola quanto rinomata dinastia padana, i Gonzaga di Mantova.

Il fatto in sé non deve stupire. Le piccole signorie italiane (piccole rispetto ai grandi regni europei) non erano direttamente coinvolte nel grande processo di espansione oceanica iniziato da Portogallo e Spagna, e compensavano l’esclusione con interesse, attenzione e sete di conoscenza per le esplorazioni oceaniche. Vent’anni prima, nel 1502, alla corte di Ferrara – dov’era bambina Isabella d’Este, che Pigafetta avrebbe incontrato a Mantova come signora della città e madre del marchese Federico I Gonzaga – Alberto Cantino, ambasciatore a Lisbona di Ercole I d’Este, portò un planisfero, tutt’ora esistente, che ritraeva una delle prime rappresentazioni del Brasile.

Non è questa la sede idonea per approfondire l’interesse dei prìncipi italiani del rinascimento per i viaggi di esplorazione, ma ciò basta per capire che quel raffinato mondo cortigiano era il terreno adeguato per la pubblicazione del libro di Pigafetta. Il percorso editoriale di ciò che sarebbe passata alla storia come la Relazione del primo viaggio intorno al mondo sarebbe stato ancora lungo e travagliato. Questa interessante vicenda è stata magistralmente affrontata da Andrea Canova nella sua edizione critica dell’opera pubblicata nel 1999, recentemente riedita e tradotta in spagnolo con testo originale a fronte (2023).

Ciò che vorrei, giunto a questo punto, è guardare con gli occhi di Pigafetta la strada percorsa dal vicentino verso Mantova, per le strade della pianura padana. Lungo il cammino Antonio ritrovò luoghi e climi familiari dopo gli anni passati in mare in avventure ai quattro angoli del globo. Da veneto di origine le terre di Lombardia, le sponde del fiume Po, dovevano avere ai suoi occhi il profumo di casa. I grandi e industriosi borghi che ne organizzavano il territorio e le fertili campagne, le città organizzate a intervalli regolari lungo le vie di grande percorrenza, complottavano bonariamente un senso di tranquillità e fiducia. In questo percorso non sappiamo se Antonio Pigafetta passò dalle vicinanze di Guastalla, che in quel periodo apparteneva ancora a Ludovica Torelli. Ferrante Gonzaga avrebbe acquistato il feudo solo nel 1539. Tuttavia, i centri e i villaggi che incontrò lungo la strada, le pievi e le chiese di campagna, condividevano con Guastalla uno stile di vita, una comune cultura, l’ambiente. In un certo senso è proprio da una suggestione come questa che la mostra di cui andiamo a raccontare prende spunto.

È bello immaginare (e in un certo senso fu proprio così) che Pigafetta portò il grande mondo, le avventure oceaniche, le battaglie con i fieri nativi, gli ammutinamenti in alto mare, nel piccolo mondo delle comunità padane. Mantova era allora un marchesato, ma Guastalla era contea. La letteratura e il cinema degli ultimi decenni ci hanno ben abituato all’idea di piccoli avventurieri di ritorno da viaggi incredibili; come non pensare, quindi, ai piccoli hobbit di ritorno dopo grandi imprese nella loro contea? Se il paragone vi sembra fuori contesto è bene ricordare la forza degli archetipi nel muovere interessi e curiosità, in ambito storico e verso la cultura in generale, e quale spunto migliore per una mostra desiderosa di parlare ai grandi e ai bambini?

Mondo globale, mondo locale

La mostra Il giro del mondo in 500 anni ha avuto come obiettivo primario l’utilizzo di materiali e fonti presenti in loco, a Guastalla, senza dover ricorrere a prestiti esterni. Quella che inizialmente si è presentata come un’esigenza è diventata presto una sfida, facendo proprio il detto “fare di necessità virtù”. Oltre all’aspetto economico, che – come avviene in tante piccole città e comuni d’Italia – non permetteva di far giungere pezzi da altre istituzioni archivistiche o museali, si è voluto dimostrare che con il patrimonio storico, documentario e archivistico del luogo era possibile organizzare un’esposizione non limitata alla narrazione locale, sia in senso territoriale, sia culturale.

La risorsa a cui si è maggiormente attinto è la Biblioteca Maldotti di Guastalla, su cui vale la pena concentrarci per un momento. L’istituzione nacque per volontà del sacerdote guastallese Marco Antonio Maldotti, che nel testamento prodotto nel 1791 aveva lasciato alla comunità un nucleo librario di quasi 5.000 volumi. Il suo scopo era l’apertura di una biblioteca pubblica, la cui esistenza iniziò ufficialmente il 14 agosto 1801, data di morte di Maldotti. Questo primo fondo librario riflette la varietà di interessi del suo donatore, dalla filosofia alla matematica, dalla giurisprudenza alla geografia, dall’astronomia alla patristica, alla poesia, fino alla storia. Maldotti era un tipico esempio di eclettismo tardo illuminista. Già nel primo nucleo della biblioteca erano presenti gli elementi che permettevano di collegare la dimensione locale, incarnata dalla figura del fondatore, con gli orizzonti globali dell’epoca in cui visse. La collezione si arricchì in seguito delle librerie degli altri ordini religiosi già presenti a Guastalla, soppressi da Napoleone nel 1810. Nei decenni successivi, grazie ad acquisti e donazioni, il patrimonio librario maldottiano arrivò a contare circa 100.000 volumi.

Non è difficile immaginare, a questo punto, che per allestire una mostra non fosse il materiale documentario a difettare; il problema, piuttosto, risiedeva nella selezione delle fonti e nella logica espositiva. L’idea iniziale – piuttosto semplice – consisteva nell’esporre alcuni libri di geografia nelle vetrine della sala di lettura della Biblioteca. Da questo spunto, con l’ausilio delle curatrici, ci si rese conto che il materiale a disposizione dischiudeva orizzonti (geografici, documentari, storici) molto vasti, più di quanto una piccola esposizione rendeva possibile. I variegati interessi del fondatore della Biblioteca entravano ancora vigorosamente in gioco; eredità e riflesso di un’apertura sul mondo con cui forse, malgrado tutto, fatichiamo oggi a stare al passo.

Questo aspetto, probabilmente, merita qualche parola in più, poiché tocca la questione del nostro rapporto con il passato, riguarda il nostro modo di guardarci indietro e le motivazioni profonde dell’organizzazione di una mostra su un evento storico di questo genere. Il nostro stupore davanti alla varietà e alla quantità dei materiali bibliografici e documentari lasciati da Maldotti, spazianti dalle missioni cattoliche in Cina fino alla storia della cartografia, inglobando e rappresentando lo spirito enciclopedista del suo tempo, ci dice qualcosa su noi stessi. Nel contesto contemporaneo e globalizzato, in modo economico, soprattutto (una volta mi è stato contestato che “globalizzazione” è solo quando troviamo i negozi di Zara a Hong Kong) risulta, come minimo, stupefacente trovare che prima di una globalizzazione economica sia esistita una globalizzazione culturale. Sappiamo tutti, in parole povere, che il gusto e la sensibilità enciclopedica del XVIII secolo si definiva proprio in quanto onnicomprensiva, aperta a ogni argomento, anche in senso orizzontale, geografico, oltre che in senso tematico. Quando però giunge il momento di toccare con mano le fonti di questa varietà si resta a volte disorientati, quasi spodestati dalla convinzione di vivere nell’unica era globale.

Ma come, sorge la domanda: “non eravamo globalizzati perché avremmo trovato Zara o McDonalds in ogni angolo del mondo?”. Forse la risposta giusta è la più semplice. Globalizzazione è un termine che non definisce un processo storico lineare, ma è piuttosto una categoria della conoscenza. È un’oscillazione tra fasi di espansione e integrazione tra culture, economie, saperi; è un modo di guardare il mondo e le sue dinamiche di interazione, irregolari e imperfette, suscettibili di involuzione. Ed è qui che si innesta uno degli strumenti per osservarle, queste dinamiche: la storia globale. Come ha scritto Francesca Trivellato nel suo recente libro, Microstoria e storia globale, “la storia globale risveglia passioni forti ma rimane tutt’oggi priva di un centro di gravità metodologico” (2023, 15). Questo è senz’altro vero. E tuttavia, un terreno meno scivoloso sul quale muoversi può partire proprio dalla parola chiave che abbiamo appena usato: guardare; un termine che accomuna Magellano, Pigafetta, Marcantonio Maldotti. In altre parole, per una globalizzazione, che sia culturale o economica, è necessario prima poterlo pensare, poterlo vedere, il mondo.

È questa, a mio avviso, la chiave per leggere la prima storia globale, o la storia della prima globalizzazione. L’emergere di saperi e conoscenze sul mondo rese possibile pensare il pianeta come globo. È ciò che viene definito il passaggio da Mundus a Globus (Ricci 2024). Solo pensando la terra come un unico sistema, integrato e funzionante, di componenti naturali, di popoli, di culture, di fauna, flora, continenti, oceani, mari correnti, venti, perturbazioni, sarebbe stato possibile dare il via a qualche forma di globalizzazione. Questo è proprio ciò che avvenne con i grandi viaggi esplorativi della prima età moderna, al netto dei drammi e delle tragedie che ne scaturirono. Dalle prime esplorazioni portoghesi della costa atlantica dell’Africa, sempre più frequenti e costanti, un numero crescente e stabile di individui poté fare esperienza del mondo nell’arco di una singola esperienza di viaggio. Beninteso, viaggiatori e esploratori non erano mai mancati; uomini e merci erano da sempre in circolazione. Ma l’espansione oceanica iniziata nel XV secolo ebbe qualcosa di diverso, qualcosa in più: i numeri. Benché lentamente, la quantità di persone coinvolta in queste navigazioni aumentò sempre di più. Inizialmente furono tecnici e marinai, e poi con la fondazione di colonie ed empori commerciali anche agricoltori, artigiani, religiosi e commercianti. I viaggi oceanici resero gli orizzonti globali sempre più aperti a un grande numero di persone. Fu questo processo che iniziò a creare nelle società, sia europee, sia extraeuropee, la consapevolezza di un mondo complesso e composito ma unico e unito. Il viaggio di Magellano-Elcano fu un momento simbolico, una svolta, già agli occhi dei contemporanei, di questa evoluzione storica. A Juan Sebastián Elcano fu concesso dal re di Spagna Carlo d’Asburgo il motto primus circumdedist me: “per primo mi circumnavigasti”. Magellano assurse a gloria più tardi, ma è proprio del suo nome che più spesso ci ricordiamo. Gli equipaggi delle navi erano composti da vari gruppi nazionali: spagnoli, portoghesi, italiani, greci, ma anche da nativi delle Indie orientali, come Enrique, lo schiavo di Magellano, che non a torto è riconosciuto come la prima persona ad aver realmente compiuto, sebbene non in modo continuativo, il primo giro del mondo. In questo viaggio sono rappresentate culture, gruppi sociali, provenienze, religioni, del più vario tipo, senza dimenticare la atrocità commesse dagli europei, come la riduzione in schiavitù e le violenze ai danni di nativi innocenti.

In un momento storico delicato e complesso come quello in cui viviamo, quindi, una mostra sulla prima circumnavigazione, in occasione della sua cinquecentesima ricorrenza, sembrava il modo opportuno per riflettere sulle sfide odierne poste da una globalizzazione in crisi, probabilmente più sul piano culturale che su quello economico, visto che il capitalismo trova sempre nuove strade per rincorrere i propri obiettivi. A essere in crisi oggi, più che un sistema economico, è un’idea di mondo, ed è qui che la storia corre in nostro soccorso. I tempi di Magellano furono quelli in cui, è ragionevole affermare, si piantarono i semi del nostro modello di globalizzazione, culturale ed economica, due linee semiparallele che a volte si incontrano, a volte si scontrano, altre si separano e vanno in direzioni diverse. La mostra Il Giro del Mondo in 500 anni non ha voluto sottrarsi alla sfida di ragionare su questi temi parlando del viaggio che ha posto simbolicamente le basi di questa fragile e dibattuta modernità.

Un viaggio del mondo in quattro sale

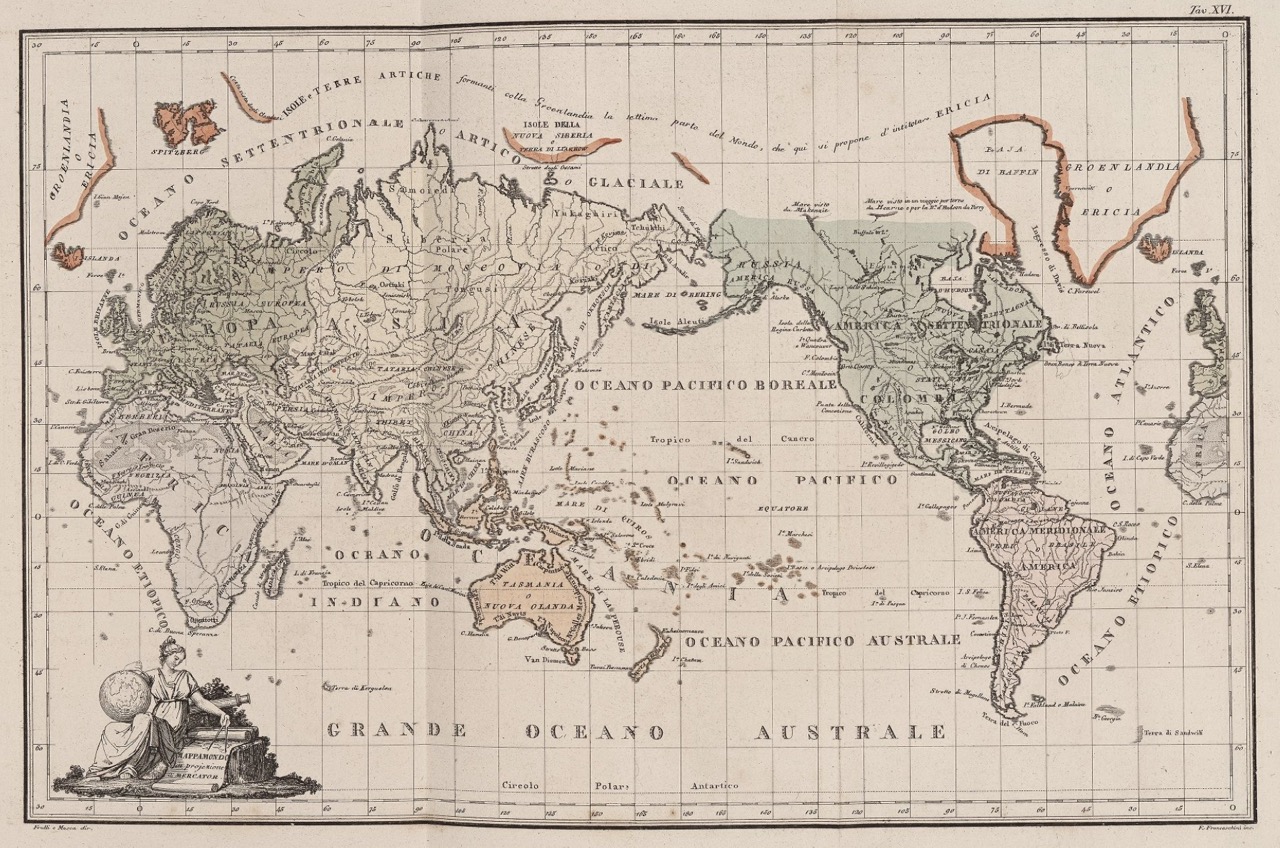

Il percorso espositivo della mostra è stato organizzato in quattro sezioni. Nella prima è stata esposta una selezione di planisferi contenuti in libri provenienti dal fondo antico della Biblioteca Maldotti. L’idea alla base di questa prima parte era condurre il visitatore in un viaggio a ritroso nel tempo, dall’immagine a noi più familiare della fisionomia del mondo fino a quella più vicino alla mentalità del XVI secolo. Siamo partiti con il mondo ritratto nei planisferi di Francesco Costantino Marmocchi (Atlante Di Geografia Universale, 1838) e di Luigi Rossi (Nuovo Atlante di Geografia Universale, 1820), passando per l’Atlas Universel di Paolo Santini del 1776. Queste opere iniziali offrono un’immagine del globo facilmente riconoscibile agli occhi dell’osservatore contemporaneo, eppure sono sufficienti per evidenziare il ruolo potente della cultura nella rappresentazione della superficie terrestre.

Il planisfero più recente, del 1838, pone al centro del mondo la Cina e l’Oceano Pacifico, mentre Europa e America sono rappresentate alle estremità orientale e occidentale; un’impostazione che conferma la consapevolezza dell’assenza di confini invalicabili. L’opera sottolinea la centralità di quell’hub commerciale rappresentato dell’estremo oriente, che per secoli fu l’oggetto delle brame dei regni europei. Anche il planisfero del 1820 offre spunti interessanti, riproducendo una teoria geografica in cui il mondo viene diviso in soli due continenti, separati da una linea obliqua tracciata lungo il Pacifico.

L’idea è ben espressa in un breve dialogo di qualche decennio prima contenuto nella Geografia universale del gesuita Claude Buffier:

D: In quante parti si divide la terra?

R: In quattro […] cioè: l’Europa, l’Asia, l’Africa e l’America

D: Queste quattro parti sono in un unico continente?

R: Le prime non ne fanno che uno, perciocché si può andare da una parte all’altra senza passare il mare.

D: L’America non fa ella un secondo Continente, poiché si tiene come una grande isola?

R: Così comunemente si tiene

Il planisfero del 1776 rappresenta un ulteriore passo indietro: mancano la parte sud-orientale dell’odierna Australia, allora chiamata Nuova Olanda, e la parte nord-occidentale del continente americano, l’odierna Alaska, a riprova di quanto aperta rimanesse la questione sulla possibile continuità o separazione tra l’America e l’Asia. Nel planisfero, inoltre, l’Oceano Pacifico è ancora chiamato Mare del Sud (Mar del Sur, in spagnolo), come era stato battezzato 250 anni prima. Infine, l’Antartide rimane indefinita, retaggio dell’antica Terra australis incognita.

Il percorso a ritroso nel tempo approda così alle carte geografiche più antiche, quelle del XVI secolo, vicine alla mentalità di chi seguì Magellano nel suo viaggio. Nella Descrittione del Mappamondo di Tommaso Porcacchi, del 1572, coerentemente con la concezione tolemaica dell’epoca, l’America del Nord e l’Asia sono simmetriche e di uguale estensione. Inoltre, sia nella Descrittione, sia nel Teatro del mondo e le sue parti – qui in edizione settecentesca ma facente riferimento al Typus orbis terrarum di Abramo Ortelio del 1570 – notiamo ancora la grande estensione della Terra australis incognita, corrispondente all’odierna Antartide, chiamata allora anche Continente Magellanico. Infine, nell’edizione del 1561 della Geografia di Tolomeo, tradotta da Girolamo Ruscelli, vediamo applicati i principi geometrici di rappresentazione del mondo (meridiani e paralleli) su di un globo a noi più familiare ma ancora in divenire.

In quest’ultimo caso Asia e America sono unite dalla Terra Australis, l’Oceano Pacifico è chiamato Oceano Magellanico, in onore dell’esploratore che primo lo aveva attraversato, ma la Terra del Fuoco è già rappresentata come un’isola. Il dato è interessante, e rivela la finezza delle intuizioni geografiche del tempo, che spesso sopperivano all’esperienza diretta quando un luogo non era ancora stato esplorato. La certezza definitiva che la Terra del Fuoco fosse un’isola, o meglio un arcipelago, arrivò solo nel 1579 grazie alla perlustrazione del corsaro inglese Francis Drake. Se confrontiamo il planisfero del 1561 con la classica rappresentazione tolemaica di inizio Quattrocento riportata nella Figura del mondo universale (qui in una pubblicazione del 1558) noteremmo in prospettiva diacronica come era cambiato il modo di rappresentare la Terra. Nei primi decenni del XV secolo, infatti, le coste atlantiche dell’Africa non erano state esplorate e l’Oceano Indiano era ancora immaginato come un mare chiuso.

La seconda sezione della mostra ha offerto invece una serie di rappresentazioni iconografiche delle principali tappe del viaggio. I momenti scelti sono stati la partenza da Siviglia, nel settembre del 1519, il ritrovamento e il passaggio dello Stretto di Magellano, allora battezzato dallo scopritore col nome di Stretto di Ognissanti, in onore della celebrazione cattolica che cadeva il 1° novembre del 1520, l’arrivo alle Molucche nel 1521, dopo la morte di Magellano nelle Filippine, e infine il passaggio del Capo di Buona Speranza nel maggio del 1522. Anche in questo caso per illustrare questi momenti è stato usato materiale della Biblioteca Maldotti. Per mostrare Siviglia si sono usate scene come la Veduta del porto di Siviglia di Salmon Thomas (1679-1767) da Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo […] (In Venezia, Albrizzi, 1745), e la Sala dell’Alcazar da Il costume antico e moderno […]. Europa (vol. 6,1. Ed. seconda. Firenze: per Vincenzo Batelli, 1829).

Quest’ultima opera è tornata utile anche per mostrare alcune immagini dei nativi della Patagonia, in particolare Il costume antico e moderno. America (vol. 4. Ed. seconda riveduta ed accresciuta. Firenze: per Vincenzo Batelli, 1828). Per lo Stretto di Magellano si è usata la Carta geografica del continente Americano, di Giovanni Lorenzo D’Anania (ca. 1545-1607) tratta da L’universale fabrica del mondo (Venezia: presso il Mischio ad instanza di Aniello San Vito di Napoli, 1582), mentre per le Molucche è stata esposta la Nuova e accurata carta delle isole Filippine, Ladrone e Moluccos di Salmon Thomas (1679-1767), sempre da Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo […] (V. 2: Giappone. In Venezia, Albrizzi 1738). Le carte di Salmon Thomas sono state usate anche per mostrare la rotta lungo il passaggio del Capo di Buona Speranza, a cui si sono aggiunte immagini dei popoli nativi e della fauna africana.

Il passaggio tra queste sale ha ospitato l’esposizione di pannelli riguardanti i profili di altri navigatori ed esploratori di età moderna, tra cui Cristoforo Colombo e Vasco da Gama, mentre nella terza sala sono state poste le ricostruzioni lignee, manipolabili dai visitatori, di strumenti di navigazione oceanica della prima età moderna. Tra questi si annoverano un sestante, una volvella dell’orizzonte mobile, oltre alle riproduzioni di volvelle da opere cosmografiche come lo Speculum cosmographicum e l’Instrumentum syderale di Petrus Apianus, e l’Instrumenctum noctis di Georg Apianus. Queste preziose ricostruzioni in compensato, utili per familiarizzare il pubblico con una modalità di viaggio e di orientamento molto diversa da quelle attuali, non sono state le uniche. Come esibizione esperienziale, il percorso espositivo ha goduto della presenza di spezie e di modelli di nave prodotti in legno per permettere di vedere e toccare gli aspetti materiali che muovevano, in tutti i sensi, il commercio marittimo del Cinquecento. Proprio le spezie, che dal lontano oriente andavano a popolare e animare le tavole degli europei, rappresentano il giusto elemento per introdurre l’ultima sezione di questo piccolo viaggio intorno al mondo.

L’ultima sala del percorso è stata dedicata al rapporto tra la dimensione globale della prima età moderna e la dimensione locale della cittadina gonzaghesca: Guastalla. Le fonti esposte in questa sezione variavano dai libri di geografia adottati dalle scuole locali, strumento indispensabile per elaborare una compiuta consapevolezza del mondo come sistema fisico integrato, ai trattati scientifici prodotti da intellettuali vissuti a Guastalla, fino alle fonti artistiche e iconografiche. Tra i libri sono stati esposti la Nautica di Bernardino Baldi (Seconda edizione - Milano, dalla società tipografica de’ classici italiani, 1825) poema didascalico ispirato alle Georgiche di Virgilio, dedicato al suo mecenate Ferrante II Gonzaga; il Trattato elementare di geografia descrittiva, fisica, storica esposto e diviso in quattordici lezioni, pubblicato a Guastalla nel 1844 dall’editore Fortunati, e gli Elementi di geografia antica comparata con la moderna per l’intelligenza degli antichi classici autori, di Giacomo Antoine ad uso delle scuole del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, edito dalla Tipografia ducale nel 1821.

Tra le opere iconografiche particolarmente importante è stata l’esposizione dell’Atala compianta da Chactas del pittore guastallese Antonio Gualdi (1796-1865) del 1838. Il quadro rappresenta un episodio del racconto Atala di René de Chateaubriand, pubblicato nel 1801 e ambientato nei territori fra le valli meridionali del Mississippi e la Florida, che narra la storia dell’amore fra Atala e Chactas nella seconda metà del XVII secolo. Chactas appartiene al popolo dei Natchez mentre Atala è figlia di una donna Muscogee e di uno spagnolo. Antonio Gualdi non li caratterizza in modo antropologicamente preciso nei costumi e nemmeno nelle fisionomie, e tuttavia il quadro riflette l’interesse penetrato fin dentro le periferie interne d’Europa, per popoli, fatti e storia di un mondo sempre più globalizzato, almeno dal punto di vista culturale.

Ultimo, ma non meno importante, nei fine settimana la mostra ha messo a disposizione dei visitatori un planetario portatile concesso in prestito dall’Università degli Studi di Parma, grazie alla Professoressa Emanuela Colombi, per mostrare le volte celesti dei nuovi cieli negli emisferi australi così come erano visti dai viaggiatori di età moderna. La visita al planetario itinerante è stata concepita come un vero e proprio incontro con il cielo antico. La posizione cangiante delle stelle all’orizzonte, ma anche le fasi lunari, così come i fenomeni astronomici, per esempio le eclissi, erano tutti strumenti usati per l’orientamento e per stabilire la posizione delle navi in alto mare tramite il calcolo di latitudini e longitudini.

Una sfida educativa

Per concludere bisogna menzionare un altro aspetto molto importante di questa esperienza, un nodo centrale nel ruolo odierno della public history. Tra le sfide più importanti raccolte dalla mostra, infatti, va annoverata la capacità di dialogare con i giovani di età scolare dalle scuole per l’infanzia fino alle secondarie di secondo grado. Il percorso espositivo è stato visitato da decine di classi, per un ammontare totale nell’ordine delle migliaia di studenti. A ogni gruppo di scolari l’esposizione è stata in grado di offrire un impatto visivo, emotivo e intellettuale, offrendo loro una prospettiva storica tangibile, qualcosa su cui riflettere; ne sono prova i disegni lasciati dai bambini più piccoli e gli apprezzamenti dei più grandi. Ciò si è rivelato ancora più importante alla luce del fatto che, spesso, per visitare una mostra su temi di carattere globale le scolaresche devono recarsi lontano dai centri di provincia. L’unica mostra organizzata sul tema della circumnavigazione in Italia oltre a quella di Guastalla (per quanto mi è noto) è stata allestita presso le Gallerie d’Italia a Vicenza dal 6 settembre 2022 all’8 gennaio 2023, intitolata “Non si farà mai più tal viaggio”. Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. In tal senso, Il giro del mondo in 500 anni può dirsi davvero un esperimento riuscito, una scommessa vinta, in un’epoca in cui fare cultura è sempre più difficile per mancanza di fondi, ma in cui il bisogno di storia è sempre più forte. Sic parvis magna, come recita il motto del navigatore Francis Drake: da così piccole a così grandi cose. Una biblioteca di provincia, ricca di tesori ma relativamente sconosciuta, ha fornito il materiale per un periplo intorno al mondo capace di parlare a tutte le età. Come il folletto Puck nella commedia shakespeariana Sogno di una notte di mezza estate promette di poter fare il giro del mondo in quaranta minuti (“I’ll put a girdle round about the earth in forty minutes”) così anche noi siamo riusciti in qualcosa di simile. La sfida è lanciata: organizzare una mostra storica di successo non è mai stato tanto “facile”.

Bibliografia

- Pigafetta, Antonio. 1999. Relazione del primo viaggio attorno al mondo, cura, testo critico e commento di Andrea Canova. Padova: Antenore Editrice.

- Pigafetta, Antonio. 2023. Relación del primer viaje alrededor del mundo, a cura di Andrea Canova. Edición bilingüe. Tradotto da Soledad Aguilar Domingo e María Enriqueta Pérez Vázquez. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra.

- Ricci, Alessandro. 2024. “Dal Mundus al Globus. L’impresa globale di Magellano nella visione imperiale di Carlo V.” RiMe: Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 14/I (2024), in corso di pubblicazione.

- Trivellato, Francesca. 2023. Microstoria e storia globale. Tradotto da Filippo Benfante. Roma: Officina Libraria.

![Fig. 3. Tommaso Porcacchi (1530-1585), Descrittione del mappamondo, in Venezia, appresso gli heredi di Simon Galignani, 1590; Giuseppe Rosaccio (1530 ca.-1621), Teatro del mondo e sue parti cioè Europa, Affrica, Asia ed America…, in Bologna, per Costantino Pisarri, 1724; Claudius Ptolomesu (100-178 ca.), La Geografia […] nuovamente tradotta di greco in italiano da Girolamo Ruscelli, in Venezia, appresso Vincenzo Valgrisi, 1561.](./.././sites/default/images/articles/media/2278/Immagine3.jpg)

![Fig. 4. Veduta del porto di Siviglia di Salmon Thomas (1679-1767), in Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo […], Venezia, Albrizzi, 1745.](./.././sites/default/images/articles/media/2278/Immagine 4.jpg)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2024

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2024