Traduzione italiana di Francesca Zaffe

Al giorno d’oggi gli storici operano in un ambiente di comunicazione che si sta evolvendo come mai prima d’ora. Nuove piattaforme, come la Augmented Reality, e nuovi strumenti di rappresentazione, in primo luogo gli oggetti tridimensionali, stanno emergendo come costituenti di una comunicazione mediata dal computer[1]. Alcuni propulsori economici, come la formazione lo scorso anno in Giappone di un consorzio volto ad allargare la creazione e la distribuzione di contenuti in 3D sulla rete, suggeriscono che in 10 o 15 anni più persone di più campi impiegheranno ambientazioni generate al computer in 3D per comunicare[2]. Per gli storici, questa evoluzione pone delle questioni specifiche. La professione non si può permettere di ignorare il 3D. Farlo sarebbe come abbandonare la lingua parlata per ritornare al Latino. Fare questo vorrebbe dire ignorare il potenziale del mezzo nel sostenere nuove modalità per interrogare e rappresentare il passato[3].

Al contrario gli studiosi di storia e delle scienze umanistiche in generale dovrebbero interpretare il momento presente come un periodo analogo a quello con cui si sono confrontati i primi studiosi Romani affrontando i codici. Come nel caso dei loro predecessori Romani, gli storici adesso affrontano l’impresa di sviluppare e applicare nuove convenzioni per la rappresentazione, narrazione e documentazione per sostenere la propria didattica e ricerca. Gli storici devono apprendere come esplorare e riferire narrazioni in 3D. Inoltre hanno bisogno di capire come gli oggetti e le ambientazioni in 3D possano essere impiegate per sostenere la ricostruzione e la comprensione del passato da parte degli studenti. Per affrontare queste questioni, gli studiosi avranno bisogno di espandere i propri obiettivi da una ricerca orientata alla soluzione di interrogativi per includere una ricerca orientata verso la pratica. Lo scopo di questo scritto è di offrire come caso di studio il 3D Virtual Buildings Project, tale che mostri come simili tappe di una ricerca possano essere descritte e realizzate[4].

Il 3D Virtual Buildings è il prodotto di una collaborazione fra il National Research Council of Canada, Industry Canada e l’Università di Ottawa. Il suo obiettivo è duplice.

Formatosi nel 1998, il suo scopo è dotare gli studenti delle abilità necessarie a generare modelli di insediamenti storici impiegando un software di modellazione in 3D. Il suo scopo più

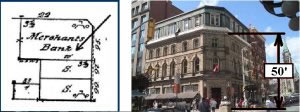

fondamentale, tuttavia, è aiutare i partecipanti a comprendere un concetto importante: che i modelli storici devono rimanere distinti dagli oggetti che vogliono rappresentare. Attraverso il

tutoriale del progetto utilizzando fotografie e mappe dell’assicurazione contro gli incendi, agli studenti viene fornita la possibilità di ricostruire il modello mostratto nella Figura 1,

Nel tutoriale del progetto, esso cerca di comunicare tre lezioni specifiche sul lavoro dello storico. La prima lezione è che l’evidenza è soggetta ad interpretazioni errate. Un lettore non esperto

della mappa dell’assicurazione contro il fuoco della Figura 2

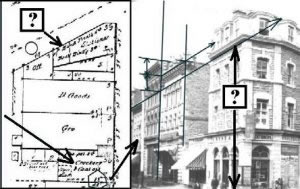

Una seconda lezione è quella che l’evidenza presenta dei vuoti. Nel caso del tutoriale del progetto un “vuoto” è l’assenza di dati relativi all’aspetto della parete dell’edificio di Hope mostrata

nella Figura 3.

La terza lezione dei progetti è che i documenti rivelano più cose sul passato quando vengono interrelati. Impiegando questa prospettiva, i nostri studenti possono calcolare l’altezza dell’edificio

di Hope. La mappa dell’assicurazione contro gli incendi sul lato sinistro della Figura 4 indica l’altezza assoluta delle strutture vicine, ma non dell’edificio di Hope. La fotografia sulla

destra indica l’altezza relativa a tutte le strutture di interesse. Mettendo le due insieme, gli studenti sono in grado di stabilire un punto di elevazione per la parte dell’edificio di Hope

indicato nella Figura 4.

Nel 1999, 2000 e 2004, il progetto ha condotto alcune prove informali in classi ai livelli delle scuole secondarie e dell’università. Sono stati ottenuti alcuni risultati positivi, ma limitati.

Alcuni studenti erano capaci di creare buoni modelli come quelli mostrati nella Figura 5.

Un limite importante era la complessità del software per il disegno elettronico (CAD) che avevamo fornito ai nostri studenti, il VectorWorks di Nemetschek, A molti studenti servivano dalle due alle quattro settimane di sforzo continuo per padroneggiare il software. E a causa della difficoltà insita nel software, molti studenti risultavano impediti nel realizzare l’obiettivo che gli avevamo prefisso.

Un secondo limite che ostacolava gli studenti era l’interfaccia del nostro pacchetto CAD. Esso, come molti pacchetti di modellazione per 3D, si basava sull’assunzione che gli utenti avessero una percezione spaziale molto sviluppata, una capace di visualizzare e roteare mentalmente le astrazioni reticolari che gli utenti vedono sul proprio schermo. Nella nostra esperienza, molti studenti non hanno questa abilità. Possono percepire un oggetto, diciamo dal di fronte, ed eseguire delle operazioni su di esso. Ma quando utilizzano il software per spostarsi su una prospettiva differente dell’oggetto, diciamo da destra, molti hanno difficoltà nell’interpretare quello che vedono sul proprio schermo. Il software impone un peso cognitivo sugli studenti, uno che molti non possono affrontare.

Quale risultato dei suoi test sul campo, il progetto ha raggiunto tre conclusioni sulla fattibilità del 3D quale strumento di supporto per l’apprendimento della storia. Primo, visto il successo limitato di cui abbiamo goduto con alcuni dei nostri studenti, e visti i risultati della letteratura dedicata agli ambienti di apprendimento supportati dal computer, i partecipanti al progetto ritengono ancora valida la premessa principale del progetto. La comunicazione attraverso modalità molteplici di espressione – nel nostro caso tramite testo e costruzione di modelli in 3D – può aumentare i risultati dell’apprendimento negli studenti, e svilupparne le capacità di pensiero critico. Il problema non stava nella concezione alla base del progetto. Il problema era l’implementazione.

Secondo, gli studenti in futuro richiederanno metodi alternativi per generare e visualizzare gli oggetti in 3D. Richiederanno anche più tempo per imparare ed usare il 3D, se questi oggetti verranno effettivamente sfruttati per sostenere l’apprendimento. Programmi fattibili di apprendimento richiederanno un software facile da imparare gestito da un’interfaccia complessa, tale che permetta agli utenti di impiegare la voce, i gesti ed altri metodi per generare e manipolare i propri modelli[6]. Dei media emergenti come la Augmented Reality, una forma di rappresentazione in cui gli oggetti creati al computer vengono integrati nella prospettiva dell’utente in spazio reale, possono facilitare la percezione futura dei contenuti da parte degli studenti.

Terzo, le prossime reiterazioni di questo progetto e di altri avranno bisogno di ambiare i mezzi che impiegano per sostenere l’insegnamento del corso, in particolare per la modellazione in 3D. Durante le nostre diverse difficoltà, i nostri studenti non hanno apprezzato di dovere seguire i materiali stampati del corso lunghi centinaia di pagine. In retrospettiva, non c’è niente di sorprendente in questa osservazione. Gli adulti non amano impiegare i manuali dei software. Nemmeno gli adolescenti. Le istruzioni future dovranno affidarsi a mezzi di comunicazione alternativi come l’audio ed il video.

Concludendo, lo scopo di questo lavoro è stato quello di suggerire che vi sono grosse opportunità da guadagnare per gli storici impiegando gli oggetti e le ambientazioni in 3D, e che essi devono sfruttare ogni occasione per coglierle. Si consideri semplicemente il fatto che l’estetica ha un effetto sull’epistemologia. La nostra capacità come studiosi e studenti di percepire idee ed orientamenti importanti dipende spesso dai metodi che impieghiamo per rappresentare i dati e l’evidenza. Perché gli storici possano ottenere il beneficio sottinteso al 3D, tuttavia, devono sviluppare un’agenda di ricerca volta ad accertarsi che il 3D sostenga i loro obiettivi di ricercatori e insegnanti. Questo è un momento buono come un altro per incominciare.

L'autore è Research Officer all' Institute for Information Technology, National Research Council of Canada,

46 Dineen Drive,

Fredericton, New Brunswick, E3B-9W4 Canada

john.bonnett@nrc.gc.ca

Copyright: John Bonnett, Pouring New Wine into an Old Discipline: using 3D to Teach and Represent the Past, NRC 47170 © 2003, National Research Council of Canada

Note

1. Per un’introduzione al tema emergente dell’Augmented Reality si veda Steven K. Feiner, Augmented Reality: A New Way of

Seeing, in Scientific American, Aprile 2002. Reperibile in rete: http://www.sciam.com/ article.cfm?colID=1&articleID=

0006378C-CDE1-1CC6-B4A8809EC588EEDF. [29 Luglio 2004].

2. Japanese Consortium Formed to Create 3D Display Market, «Electronic News», 4 Marzo 2003. Reperibile in rete su http://www.reed-electronics.com /electronicnews /index.asp?layout=article& articleid =CA281462&rid=0&rme=0&cfd=1 [28 Luglio 2004].

3. Un numero crescente di studiosi nel Nord America stanno iniziando a stimolare i colleghi a considerare nuovamente l’estetica della storia. La premessa è che il 3D offre un potenziale, come forma di interrogazione, capace di sollevare temi che altri non riescono, e come forma per la narrazione, per presentare modalità dinamiche di cui altri non sono capaci. Su questo punto si veda David Staley, Computers, Visualization and History: How Technology Will Transform Our Understanding of the Past, London and Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2003; William Thomas, Blazing Trails Toward Digital History Scholarship, «Social History», 2001, 34(68), pp.415-426; Chris Butler, The Use of Flowcharts in the Teaching of History, in: Orville Vernon Burton (ed.), Computing in the Social Sciences and Humanities – Wayfarer CD: Charting Advances in Social Sciences and Humanities Computing, Chicago, University of Illinois Press, 2002; Tom Taylor, Historical Simulations and the Future of the Historical Narrative, «Journal of the Association for History and Computing», Settembre 2003, 6(2). Reperibile in rete: http://mcel.pacificu.edu/JAHC/ JAHCVI2/ARTICLES/taylor.HTML. [12 Febbraio 2004]; Tom Taylor, Using the Simulation CIVILIZATION in a World Survey Course, «History Microcomputer Review», Primavera 1994, 10:1, pp.11-16.

4. The 3D Virtual Buildings Project. Reperibile in rete su: http://3dlearning.iit.nrc.ca /3DVirtualBuildings [28 luglio 2004]. Per una più completa descrizione del progetto si veda John Bonnett, Following in Rabelais’ Footsteps: Immersive History and the 3D Virtual Buildings Project, «The Journal of the Association for History and Computing», Settembre 2003, 6(2). Reperibile in rete su: http://mcel.pacificu.edu/JAHC /JAHCVI2/ARTICLES/bonnett/ bonnett.HTML. [28 Luglio 2004].

5. Su questo punto si veda David H. Jonassen, and Chad S. Carr, Mindtools: Affording Multiple Knowledge Representations for Learning, in: Susanne P. Lajoie (ed.), Computers as Cognitive Tools, Volume II: No More Walls, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s.d., pp.165-196.

6. Per un’introduzione al tema delle interfacce complesse si veda: Stéphane H. Maes and T.V. Raman, Multi-Modal Interaction in the Age of Information Appliances, «IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 2000, I, pp.15-18; Yigal Arens, A Knowledge-Based Multi-Modal Interface, «AI Systems in Government Conference, 1990. Proceedings., Fifth Annual», 1990, pp.112 –119; Kenneth Cox et al. (eds.), A Multi-Modal Natural Language Interface to an Information Visualization Environment, «International Journal of Speech Technology», 2000, 4, pp.297-314.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2026

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2026