Premessa

Il 2 ottobre 1904 il generale tedesco Lothar Von Trotha emanava il suo famoso Vernichtingsbefehl, l’ordine di annientamento emanato contro i guerrieri herero, le loro donne e i loro bambini, che diede inizio a quello che è stato definito il “primo genocidio del XX secolo”. Colpevoli di essere insorti contro la sottrazione delle loro terre e del loro bestiame da parte dei coloni, gli herero furono uccisi sistematicamente e cacciati dai soldati tedeschi nel deserto dell’Omaheke, al confine con l’attuale Botswana, dove molti morirono di fame e di sete. I superstiti furono internati in campi di prigionia e di concentramento, ove i prigionieri erano costretti ai lavori forzati e sottoposti a sperimentazioni mediche [Madley 2005, 450]. La guerra degli herero, ai quali si aggiunsero all’inizio del 1905 anche i nama, si concluse ufficialmente alla fine di marzo del 1907, con una dichiarazione unilaterale tedesca e la chiusura dei campi di prigionia. Si stima che la brutale repressione tedesca abbia causato l’uccisione dell’80 per cento degli herero e del 50 per cento dei nama [Drechsler 1980, 214]. La fine della rivolta segnò l’inizio della crescita del numero e del potere economico dei coloni tedeschi, che si sostituirono alle popolazioni indigene nella gestione delle terre e delle risorse minerarie della colonia, utilizzando i superstiti come forza lavoro a basso costo e ponendo fine all’indipendenza economica e politica delle comunità locali.

Nel corso della storia della Namibia, paese che ha raggiunto l’indipendenza solo nel 1990, la memoria di questo evento traumatico è stata più volte utilizzata a sostegno di istanze diverse, dall’autonomia nell’ambito del mandato del Sudafrica, alle richieste di riparazioni al governo tedesco, alla costruzione di una storia nazionale condivisa. Allo stesso tempo, questa memoria è stata anche accantonata, messa da parte, in momenti storici nei quali poteva risultare scomoda [Gewald 2003, 281]. Questi processi risultano evidenti da un’analisi del paesaggio della memoria (memoryscape) della Namibia di oggi. Questo breve saggio propone, sulla base della letteratura edita, una riflessione sul legame tra trauma, memoria e interpretazioni ufficiali e pubbliche della storia, e su come questo legame si manifesti nel memoryscape della Namibia indipendente.

Memoria appropriata, memoria accantonata: il genocidio degli herero nella storia della Namibia.

La memoria e l’elaborazione del passato coloniale hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione di una narrazione storica nazionale condivisa, o quantomeno condivisibile, e nel processo di nation-building degli stati indipendenti [Denoon, Kuper 1970, 329-330]. La decolonizzazione tardiva della Namibia, avvenuta solo con l’indipendenza del 1990, ha fatto sì che il paese abbia convissuto più a lungo della maggior parte dei paesi africani con la dominazione coloniale e con una dura lotta di liberazione. Questo ha fatto sì che il trauma del genocidio abbia per lungo tempo costituito una parte importante del dibattito politico e delle relazioni tra i discendenti dei coloni tedeschi e la popolazione africana della Namibia.

Dopo la fine della guerra, la sconfitta degli herero e dei nama venne rappresentata dal governo coloniale e dai coloni come una vittoria della civiltà sulla barbarie. Monumenti e lapidi commemorative furono eretti in memoria dei caduti tedeschi durante la guerra, tra cui il famoso Reiterdenkmal, una statua equestre eretta nel 1912 nel luogo dove durante la rivolta era in funzione un campo di prigionia. Rinchiusi nelle riserve, ai superstiti del genocidio venne imposto il divieto di possedere terra e bestiame, e venne loro preclusa ogni forma di rappresentanza politica. Per questo, la memoria pubblica dei tragici eventi del 1904-1907 rimase quella dei sacrifici e delle vittorie delle Schutztruppe, l’esercito coloniale tedesco, mentre la memoria traumatica del genocidio rimaneva patrimonio orale delle comunità herero e nama [Gewald 2003, 285-286].

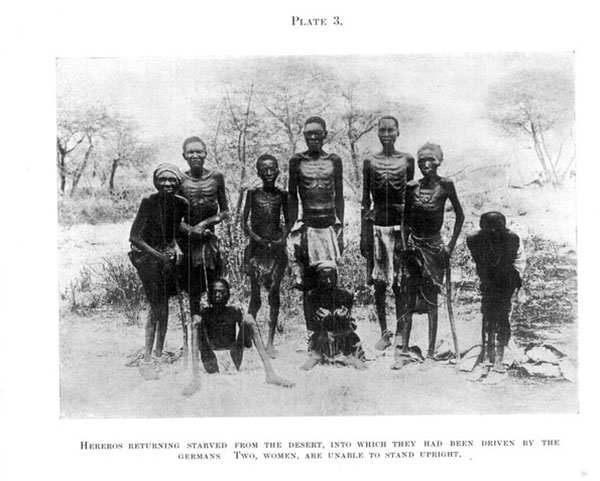

La Prima Guerra Mondiale e l’occupazione della Deutsch-Südwestafrika da parte delle truppe sudafricane e britanniche nel luglio 1915, segnò il primo cambiamento nell’uso politico del genocidio. Agli ufficiali britannici venne affidato il compito di raccogliere informazioni e documenti sulle modalità in cui la colonia era stata governata dai tedeschi. Negli archivi del governo coloniale a Windhoek, la capitale, furono trovate fotografie dei prigionieri herero e delle punizioni corporali loro inflitte.

La memoria del genocidio divenne, tuttavia, ben presto scomoda. La South-West Africa, come venne chiamata dopo l’inizio del mandato sudafricano, era un territorio dove convivevano coloni tedeschi e sudafricani, i quali erano gli unici ad avere rappresentanza politica nell’assemblea legislativa del territorio. I coloni tedeschi iniziarono ben presto a protestare contro il Blue Book e l’immagine negativa che dava della colonizzazione tedesca e, di conseguenza, della loro storia. Nel 1926, al fine di evitare tensioni all’interno dell’assemblea legislativa, venne pertanto deciso di eliminare tutte le copie del Blue Book dalla circolazione in South-West Africa e nell’impero britannico, inclusi archivi e biblioteche. La memoria “pubblica” del genocidio venne accantonata a favore dell’unità dei coloni sudafricani e tedeschi che, in quanto bianchi, godevano di privilegi condivisi ed esclusivi [Lake, Reynolds 2008, 12]. Gli herero e i nama, esclusi dall’amministrazione della colonia, preservavano, chiaramente, la memoria del genocidio, ma senza che questa entrasse a far parte dei loro rapporti con i colonizzatori.

A partire dal 1948, in South-West Africa vennero applicate dal governo sudafricano le leggi dell’apartheid. Nel 1959, in seguito alle dimostrazioni contro il Group Areas Act, una legge del governo dell’apartheid che impediva ai non bianchi di vivere nelle aree più sviluppate delle città, la polizia sparò sui manifestanti causando 11 vittime. Questo portò alla riorganizzazione della resistenza politica, attraverso la formazione di due partiti. La South West African National Union (SWANU), fondata nel 1959, nacque come partito a maggioranza herero, per il quale la questione della terra sottratta agli herero dai tedeschi fungeva da fattore mobilizzante. La South West African People’s Organization (SWAPO) venne fondata nel 1960 come partito espressione della maggioranza della popolazione ovambo del nord, che solo tangenzialmente era stata interessata dall’occupazione tedesca. In seguito a vari disordini, il governo sudafricano limitò fortemente la libertà di espressione e organizzazione politica e molti esponenti della lotta nazionalista furono costretti all’esilio [Melber 2003, 309-310].

Per costoro, il genocidio degli herero e dei nama divenne uno dei pilastri della propaganda anticoloniale, grazie anche ai lavori degli storici Hernst Drechsler [1980] e Helmut Bley [1968], che ricostruivano la storia della colonizzazione tedesca in Africa sud-occidentale. Questi lavori si inserivano all’interno del dibattito sulla natura dell’imperialismo tedesco e del suo legame con il totalitarismo. Entrambi gli autori vedevano le radici del nazionalsocialismo nel passato coloniale della Germania e il genocidio degli herero veniva individuato come il precursore di quello nazista [Zimmerer 2008, 329-332].

Nel 1981 la SWAPO pubblicò il testo To be Born a Nation, che deve molto a questi due lavori. [2] In questo testo, per la prima volta, le atrocità commesse dai tedeschi furono collegate a quelle commesse dalle forze di sicurezza sudafricane. Foto del periodo coloniale tedesco ritraenti herero emaciati con la schiena segnata dalle frustate, vennero accostate a quelle delle facce tumefatte dei prigionieri della KOEVET, la polizia politica sudafricana che operava in Namibia. Come fa notare Gewald [2003, 295], colonialismo tedesco e occupazione sudafricana vennero presentati come un continuum di oppressione e governo illegittimo: il genocidio non era più solo la storia dell’oppressione coloniale degli herero, ma divenne la storia condivisa di tutto il popolo della Namibia, l’inizio della resistenza per l’indipendenza di una nazione. La memoria del genocidio divenne pertanto potente strumento nella lotta anticoloniale degli anni Settanta.

Il 21 marzo 1990 la bandiera sudafricana venne ammainata, e al suo posto issata la bandiera della Namibia indipendente. Il processo di decolonizzazione era concluso decenni dopo che era iniziato nel resto dell’Africa. Il partito al potere, la SWAPO, fece della sua opposizione politica e della guerriglia portata avanti dal suo braccio militare, il People’s Liberation Army of Namibia (PLAN), il pilastro sul quale basare la narrazione della liberazione nazionale. Nel contesto di rapporti diplomatici ed economici privilegiati con la Germania, il richiamo alla responsabilità tedesca nel genocidio divenne di nuovo scomodo. Nella vista ufficiale del 1995, il cancelliere Kohl e il presidente tedesco Herzog rifiutarono sia di incontrare i rappresentanti della comunità herero, sia di offrire scuse formali per quanto avvenuto durante il periodo coloniale tedesco. Nel settembre 2001, la Chief Hosea Kutako Foundation, in nome dei discendenti dei superstiti herero al genocidio, avanzò presso una corte statunitense una richiesta di riparazioni nei confronti di tre compagnie tedesche, tra cui Deutsche Bank, e del governo tedesco; il governo della Namibia si dissociò [Cooper 2006, 113]. Il governo della SWAPO aveva la sua base politica nella regione Ovambo che, seppur fortemente interessata dalla presenza coloniale sudafricana, non era stata direttamente coinvolta dalla guerra coloniale dei tedeschi. Appoggiare la richiesta di riparazioni avrebbe significato mettersi in contrapposizione con il principale donatore della Namibia, la Germania, senza ottenere vantaggi politici interni [Cooper 2006, 122]. [3]

In seguito a una serie di dibattiti e sollecitazioni provenienti dalla società civile tedesca, a luglio 2016 una portavoce del governo della Cancelliera Merkel ha dichiarato che la Germania fornirà scuse formali alla Namibia, senza che questo implichi, tuttavia, «obbligo di riparazioni». [4] Ad oggi, le modalità delle negoziazioni ufficiali tra Namibia e Germania sono contestate dalle comunità locali, che lamentano una loro scarsa inclusione nelle trattive e accusano il governo namibiano di essersi appropriato del genocidio, senza dare giusto riconoscimento a coloro che sono i discendenti diretti dei superstiti del genocidio. [5] A più di un secolo dal genocidio, la sua memoria e il suo peso politico sono contestati, come è evidente anche da uno sguardo al memoryscape della Namibia di oggi.

Monumenti locali, coloniali, nazionali.

Nel contesto del paesaggio della memoria della Namibia indipendente, la centralità del genocidio è stata ed è oggetto di contesa tra le comunità herero e nama, i discendenti dei coloni tedeschi e il partito al potere, la SWAPO [Kössler 2007, 370]. Da un’analisi dei monumenti e della loro genealogia, possiamo individuare tre tipologie: i monumenti che sono rappresentativi di specifici gruppi, che potremmo definire locali, come il monumento al capo nama Cornelius Fredericks a Shark Island; i monumenti vestigia del periodo coloniale, come il tanto contestato Reiterdenkmal nella capitale Windhoek; i monumenti nazionali, realizzati dopo l’indipendenza, che rappresentano e glorificano la lotta di liberazione nazionale, il più emblematico dei quali è, indubbiamente, l’Heroes Acre, situato a dieci chilometri da Windhoek.

Shark Island è stato il campo di prigionia che, nella storia della repressione della rivolta degli herero e dei nama, ha avuto il tasso di mortalità più alto: se per gli altri campi questo era, infatti, del 50 per cento, a Shark Island raggiungeva l’80 per cento [Zuern 2012, 503]. Nel campo, inaugurato nel 1905, la morte avveniva per maltrattamenti e per esecuzioni sommarie. Risulta pertanto abbastanza sorprendente che in questo luogo, così carico di memoria legata al genocidio, sorgano, fianco a fianco, monumenti e lapidi commemorative che sono il risultato della sovrapposizione di diverse stratificazioni temporali della memoria. Sul luogo venne inizialmente eretto un monumento a Adolf Lüderitz, il mercante di Brema fautore della colonizzazione tedesca della Namibia. Il monumento si trova al centro di un patio circolare di pietra, lungo il quale sono poste lapidi commemorative di pietra bianca, che riportano nominativi, e date di nascita e morte, dei membri delle Schutztruppe che avevano combattuto nelle guerre di occupazione coloniale, tra cui anche quella contro gli herero e i nama. Infine, nello stesso luogo troviamo una statua in memoria del capo nama Cornelius Fredericks, uno dei leader della rivolta dei nama, che a Shark Island perse la vita il 16 febbraio 1907.

Le richieste di rimozione hanno suscitato un acceso dibattito tra i discendenti dei coloni, i quali negano il genocidio e sottolineano i benefici della colonizzazione tedesca, e gli esponenti della comunità herero, che volevano la rimozione. [6] Nel 2008, 51 croci sono state erette in segno di protesta intorno alla statua, a simboleggiare le morti provocate dai militari tedeschi, mentre in un’altra dimostrazione la bandiera namibiana è stata infilata nel fucile del soldato a cavallo. Nel 2009, ben diciannove anni dopo l’indipendenza, la statua è stata effettivamente rimossa per fare posto al nuovo Independence Memorial Museum, di cui parleremo più oltre, e temporaneamente posizionata nel cortile dell’Alte Feste, il vecchio forte tedesco che oggi ospita un museo. [7] Da qui è stata rimossa definitivamente la notte di Natale del 2013. Oggi, nel posto dove era stata originariamente costruita, si erge una statua del leader della SWAPO e primo presidente della nazione, Sam Nujoma, in abiti civili, che stringe in mano una copia della costituzione della Namibia [8].

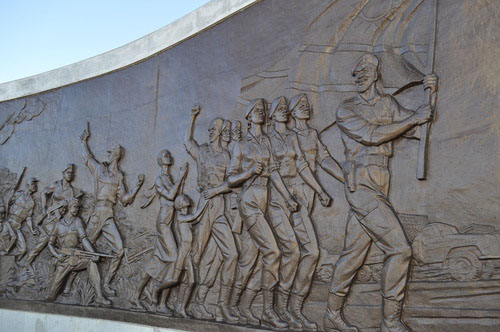

L’Heroes Acre, infine, è un luogo monumentale inaugurato nel 2002 a pochi chilometri dalla capitale Windohek. Progettato da un architetto nordcoreano, il complesso monumentale è stato ideato per parate militari e commemorazioni pubbliche, ed è caratterizzato da un obelisco alto 32 metri, di fronte al quale si erge una statua di un milite ignoto alta otto metri. Il bassorilievo in bronzo situato dietro l’obelisco rappresenta il lungo viaggio del popolo namibiano verso l’indipendenza, dalle prime lotte anticoloniali al 1990, ed è un’evidente rappresentazione della graduale trasformazione degli strumenti e delle modalità della lotta politica: dalle lance e dagli archi del primo periodo coloniale imbracciati da guerrieri seminudi, a un esercito organizzato, in divisa militare e dotato di armi moderne. Come sottolinea Kössler, il messaggio è chiaro: una lunga lotta anticoloniale, che, pur assumendo forme diverse, è la lotta unitaria di una nazione verso la libertà [Kössler 2006, 370]. Una narrazione storica che, come abbiamo visto sopra, è quella che la SWAPO ha utilizzato durante l’esilio, e che ha continuato ad utilizzare nel processo di nation-building post-indipendenza.

«Let’s march forward in building this nation»: musei nazionali, musei coloniali.

«Let’s march forward in building this nation» è la significativa espressione pronunciata dall’ex Ministro dello Sport, della Gioventù e della Cultura in occasione dell'inaugurazione dell’Independence Memorial Museum. [9]

Il più significativo esempio di questi ultimi è l’Independence Memorial Museum inaugurato il 21 marzo 2014 in occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza, insieme alla statua del padre della patria, Sam Nujoma e alla Genocide Memorial Statue. Quest’ultimo è un monumento in memoria delle vittime del genocidio, che rappresenta un uomo e una donna che alzano le braccia al cielo con ai polsi delle catene spezzate, e la dicitura «Their blood waters our freedom», a testimoniare, ancora una volta, che la lotta di liberazione nazionale ha avuto inizio con la rivolta degli herero e dei nama. Il museo e i due monumenti, anche questi progettati e realizzati da architetti nordcoreani, sorgono sul luogo dove si trovava il campo di prigionia di Windhoek durante la guerra contro gli herero. [10] All’interno dell’Independence Memorial Museum, viene ricostruita la lunga storia della liberazione della Namibia, dalla lotta degli herero e dei nama nella sezione «Early Resistance against Colonialism», alle violenze della polizia sudafricana sino a giungere all’indipendenza, ripercorrendo quelle fasi di costruzione della nazione namibiana rappresentate anche presso l’Heroes Acre.

I discendenti dei coloni tedeschi, che, nei musei e nei monumenti nazionali, compaiono unicamente come oppressori, hanno mantenuto viva la loro memoria storica, linguistica e culturale attraverso i loro musei [Wessler 2007, 89-90].

Bibliografia

- Bley H. 1968, Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika 1894-1914, Hamburg: Leibniz-Verlag.

- Bley H. 1971, South-West Africa under German Rule 1894-1914, London: Heinemann.

- Cooper A.D. 2007, Reparations for the Herero Genocide: defining the limits of International Litigation, «African Affairs», 106 (422): 113-126.

- Denoon D., Kuper A. 1970, Nationalist Historians in Search of a Nation: the ‘New Historiography’ in Dar es Salaam, «African Affairs», 69 (277): 329-349.

- Drechsler H. 1980, Let us die Fighting. The Struggle of the Herero and Nama against German Imperialism (1884-1915), London: Zed Press, (Ed. or. 1966, Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft. Der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen Imperialismus, 1884-1915, Berlin: Akademie-Verlag).

- Kössler R. 2007, Facing a Fragmented Past: Memory, Culture and Politics in Namibia, «Journal of Southern African Studies», 33 (2): 361-382.

- Gewald J.B. 2003, Herero Genocide in the Twentieth Century: Politics and Memory, Abbink J., De Brujin M., Van Walraven K. (eds.) 2003, Rethinking Resistance. Revolt and Violence in African History, Leiden-Boston: Brill, 279-304.

- Lake M., Reynolds, H. 2008, Drawing the Global Colour Line. White Men’s Countries and the International Challenge of Racial Equality, Cambridge: Cambridge University Press.

- Madley B. 2005, From Africa to Auschwitz: How German South West Africa Incubated Ideas and Methods Adopted and Developed by the Nazis in Eastern Europe, «European History Quarterly», 35 (3): 429-464, DOI: 10.1177/0265691405054218.

- Melber H. 2003, ‘Namibia, land of the brave’: Selective memories on war and violence within nation building, Abbink J., De Brujin M., Van Walraven K. (eds.) 2003, Rethinking Resistance. Revolt and Violence in African History, Leiden-Boston: Brill, 305-327.

- Schildkrout E. 1995, Museums und Nationalism in Namibia, «Museum Anthropology», 19 (2): 65-77.

- Silvester J. 2013, Trading in Tradition: the Development of Cultural Villages in Namibia, Museum Association of Namibia, Paper Presented at the Commonwealth Museum Association Conference, May 2011. Singapore.

- Silvester J., Gewald J.B. 2003, Words cannot be found. German Colonial Rule in Namibia. An Annotated Reprint of the 1918 Blue Book, Leiden-Boston: Brill.

- Wessler A. 2007, Von Lebendabgüssen, Heimatmuseen und Cultural Villages. Museale Repräsentation des Selbst und des Anderen im (De-)Kolonisierungsprozess Namibias, Universität zu Köln: Tesi/dissertazione.

- Zimmerer J. 2008, Colonial Genocide: the Herero and Nama War (1904-1908) in German South-West Africa and its Significance, Stone D. (ed.) 2008, The Historiography of Genocide, Basingstoke: Palgrave Macmillan: 323-343.

- Zuern E. 2012, Memorial Politics: Challenging the Dominant Party’s Narrative in Namibia, «The Journal of Modern African Studies», 50 (3): 493-518.

Note

1. Un’edizione commentata è stata pubblicata nel 2003 [Silvester, Gewald 2003]; una copia originale del Blue Book è consultabile sul sito http://ufdc.ufl.edu/UF00072665/00001/1.

2. Il titolo deriva dallo slogan della SWAPO «to die a tribe, to be born a nation», che esplicita la necessità di superare le divisioni interne per raggiungere l’indipendenza nazionale.

3. Questa, come anche le richieste successive, non hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla compensazione.

4. http://www.namibian.com.na/153080/archive-read/Germany-plans-to-apologise-over-genocide-in.

5. http://www.namibian.com.na/155832/archive-read/Nama-leaders-decry-exclusion-from-genocide-talks.

6. Anche se alcuni esponenti herero consideravano la permanenza della statua uno strumento importante proprio per preservare la memoria del genocidio [Zuern 2012, 507].

7. http://www.namibian.com.na/121292/archive-read/Battle-over-statues-German-groups-threaten-to.

8. http://southernafrican.news/2014/03/28/namibias-quest-to-dismantle-colonial-legacy/.

9. Vedi: http://www.namibian.com.na/121326/archive-read/Pohamba-unveils-new-statues-and-memorial-museum.

10. http://www.namibian.com.na/121326/archive-read/Pohamba-unveils-new-statues-and-memorial-museum.

11. Si veda in merito il catalogo della mostra di Jim Naughten Conflictand Costume: the Herero Tribe of Namibia, Merrell: 2013 e l’articolo di H. Hendrickson 1994, The ‘Long’ Dress and the Construction of Herero Identities in Southern Africa, «African Studies»: 25-54.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2026

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0

International License 2004- 2026